ホルンフェルス

(牛の角のように硬いという意味)

「接触変成岩」と言います。泥岩(どろで出来た石)

が、マグマと触れて出来た岩石です。

須佐のホルンフェルス。

黒い部分がホルンフェルス。

白い部分が砂岩。

山口県須佐にある、天然記念物です。「スサノオの尊」

の伝説の地です。スサノオの尊は、日本を作る時、どろどろの土を棒でかき回して作ったそうです。この話を聞いて、何かマグマを連想しました。この地が昔マグマだったことを物語っているようで、興味深かったです。

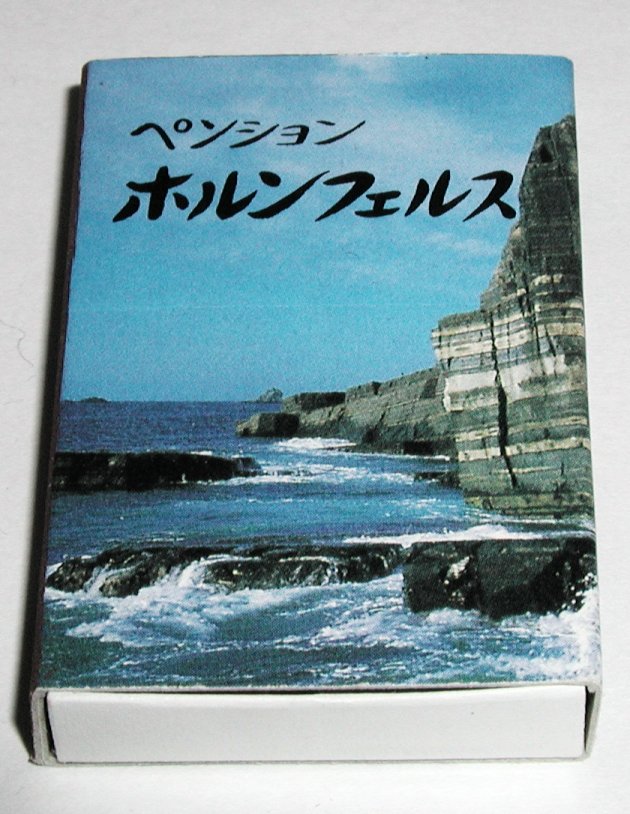

ホルンフェルスの場所に、ペンションがありましたが、その名は「ホルンフェルス」

マッチをもらって来ました。

大理石(結晶質石灰岩)

大理石も接触変成岩です。

有名なのは、福島県の阿武隈洞。山全体が、大理石です。きらきらしてとても綺麗です。

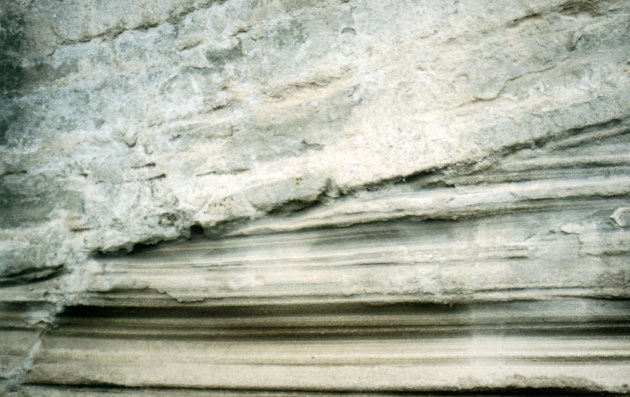

阿武隈洞の大理石

阿武隈洞でもホルンフェルスがありました。泥があってマグマがあるから当然と言えば当然なのですが・・・。大理石の間にちょこっと黒いのがホルンフェルス。

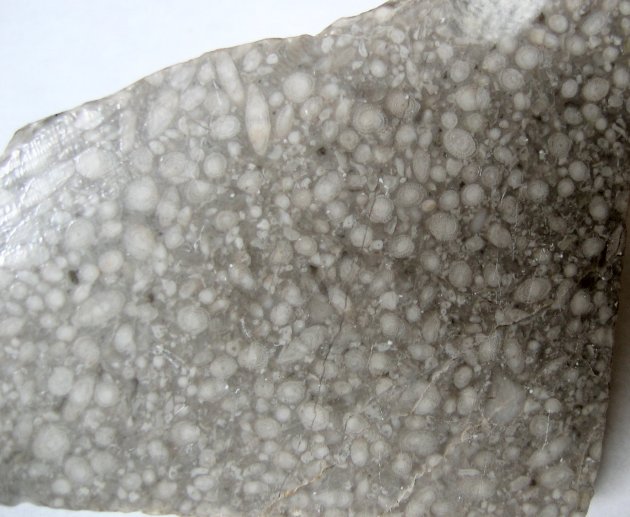

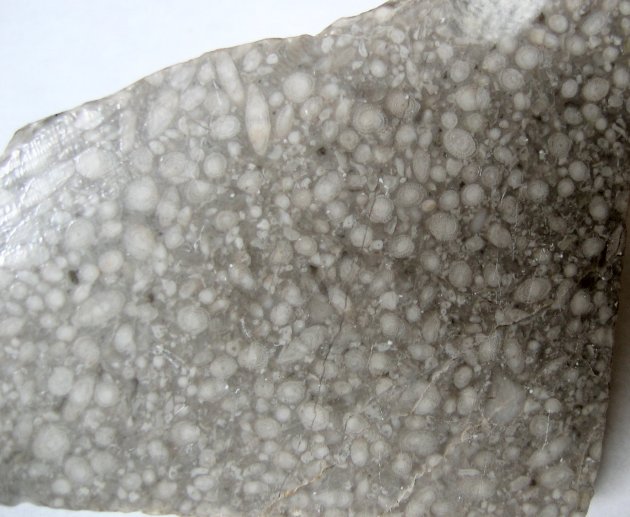

フズリナ石灰岩

白いのがフズリナです。

フズリナの模型。

フズリナは、古生代の「示準化石」です。示準化石は「時代のわかる化石」です。古生代の代表示準化石には

「三葉虫」もあります。

中生代の示準化石には「アンモナイト」「トリゴニア」などがあります。

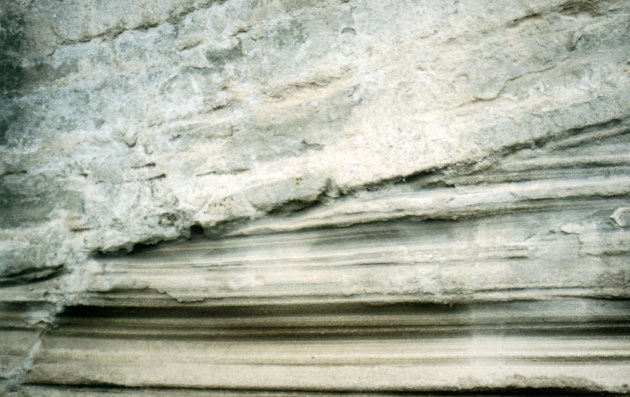

地層関係。不整合。

上下の地層の模様が違う地層を、不整合と言います。不整合面を境に、地層の形が違いますね。

クリノメータ

地層の傾斜と走向を測る器械。

断層

三崎層

地震によって、亀裂が入っていますがこれが断層です。

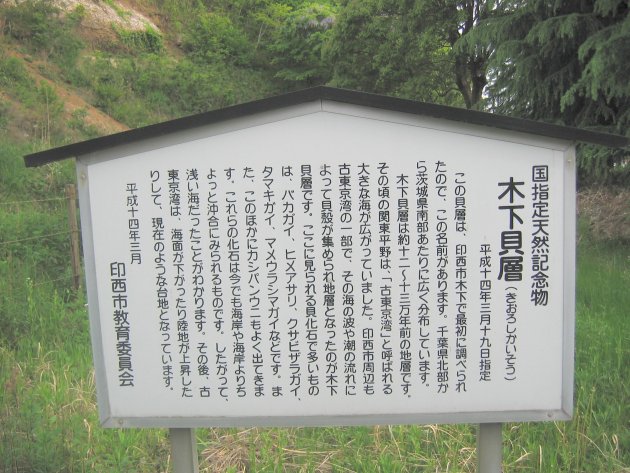

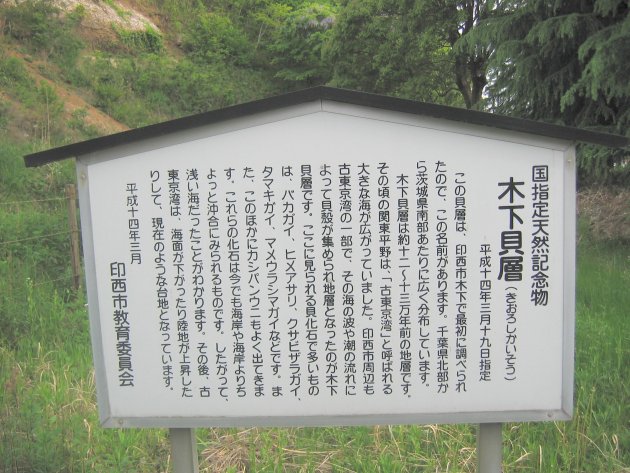

木下(きおろし)層

JR成田線「木下」で下車します。

15万年前の地層ですが、ここで見られる貝の化石については、印西市が発行している「木下貝層」という写真集にまとめられています。貝の化石に含まれているカルシウムが方解石に変化している珍しいものもあります。

この石の灯篭は、貝の化石をたくさん含んでいます。

民家の石垣にも貝の化石がたくさん含まれています。

印旛高校前の天然記念物

写真では見えにくいのですが、白いのが貝の化石です。化石が密集して、白く見えています。冬場に行かないと、草が邪魔になります。上の写真は五月のものなので、草木で少し見にくくなっています。現場に入る事は出来ません。

印西市中央公民館に化石のサンプルが展示されています。

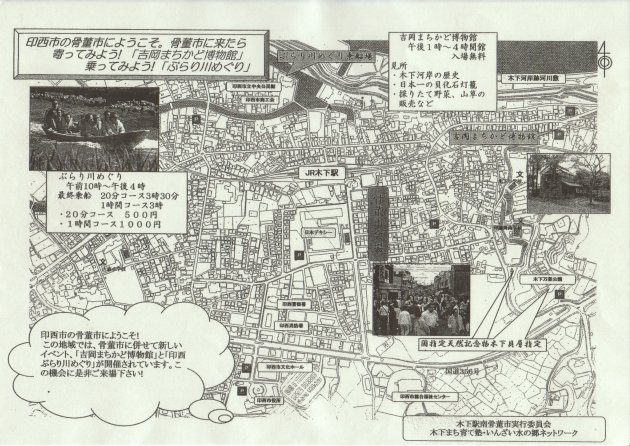

カシパンウニの化石。

木下の地層を散策していたら、青空市が開かれていました。皆さんが気さくに話しかけてきてくれました。地層の予備知識しか持ち合わせないで出かけたのですが、印西の観光案内地図ももらい、しかもおやつも頂いてしまいました。良い所なので、機会があれば再度訪れたいと思いました。

磁石と消磁、ネール温度

永久磁石

ザ・コアのDVD

永久磁石は、温度を上げていくと、磁石がなくなってしまいます。これを「消磁」といい、消磁する温度を「ネール温度」といいます。ネール温度は数百度ですから、ガスバーナで磁石をあぶると、磁石が消えてしまいます。

さて、いきなり地球の話になりますが、地球全は磁気を帯びています。地球内部は数千度あると言われており、先ほどの「ネール温度」より高い温度になっています。本来消磁してしまうはずなのに、なぜ磁石になれるのでしょう?

これは地球内部の「外核」が液体であることと関係があります。金属成分が溶けて液体状になっており、これが自転により回転すると「発電」が生じます。これによって電流が生じ、電流が流れると「アンペールの法則」によって磁石ができます。地球の磁石は、発電によって生じているのです。

これを「ダイナモ理論」と言います。

「ザ・コア」という映画がありましたが、外核の回転が止まってしまうという設定でした。地磁気によって生じている「バンアレン帯」が壊れ、宇宙放射線が地球に降り注ぎ、「人類滅亡か?」という内容でした。地学の勉強になる映画です。

雪

北海道で雪が降りました。まだ道路に残っていて、昼間少し溶けて水になり、夜になると凍って硬くなり、滑って危ないです。雪と言えば、田舎での五右衛門風呂の話しを思い出します。何十年も前、水道がなかったので、井戸からバケツで水を風呂まで運びました。雪が降って寒い日、幼い頃、雪を風呂に入れてしまいました。しかし、火を焚けども焚けども、湯にならない。氷には潜熱といって、溶かすのに大量のエネルギーが必要です。雪を燃料を使って溶かそうとするのは、ものすごい燃料を必要とします。

田舎の池に、コイや金魚がいましたが、どんなに寒くても大丈夫です。魚ってすごいなあ!と子供の頃思っていました。これは、水は4℃付近で密度が最大になるので、比較的暖かい水が底に溜まっているのです。つまり水の底にいれば水の温度は0℃以下になることはなく、魚は凍死しないのです。

氷から水、水から蒸気にするとき、熱を与えても温度が上がらない部分があります。このとき、氷(水)は熱を蓄えています。とりわけ水は比熱が大きいので、温まりにくく、そのかわり冷めにくい。そのために、地球は暑くもなく、寒くもない状態でいることができるわけです。

固体から液体、気体に変化する現象を「相転移」と言います。特に体積変化を伴うものを「一次相転移」といいます。体積変化を伴わないものを「二次相転移」といいますが、統計・量子力学という難しい学問に突入することになってしまいますので、これ以上の話はまたの機会にしたいと思います。しかし、水によって生物が生かされていることが科学データからもわかることは興味深いと思いませんか?

水はまだまだ科学で解明することができない物質です。「えっ」と思うかもしれませんが、どんな物質でも溶かすのが「水」です。いろいろな物質を少量ですが溶かしこみます。