火打石。

石英とかチャート(堆積岩)に、火打金

をぶつけると、火花が飛び散ります。上の火打金は、長野県の善光寺で買いました。約二千円ほど。石英とかチャートは、モース硬度7で、鉄よりも硬い(鉄はモース硬度6くらい)ので、火打金を石英やチャートにぶつけると、鉄が削られ、鉄粉となります。これがが摩擦熱で火花となり、火の元になります。火打金は高いし、手に入れるのが大変・・となれば、

100円ショップの工具売り場に行き、金ノコの歯でも代用がききます。(指を怪我しないように、棒にくくりつけて使います)

石英やチャートでなくても、砥石(これも100円ショップで手に入る)で実験できますよ。

モース硬度

先ほど出てきた「モース硬度」について補足しておきます。天然に存在する鉱物で一番やわらかいものを「硬度1度」、一番硬い鉱物を「硬度10度」として、10段階で硬さを調べます。ドイツの鉱物学者フリードリッヒ・モースが考案したものです。

① 滑石

② 石膏

③ 方解石

④ 蛍石

⑤ 燐灰石

⑥ 長石

⑦ 石英(=水晶)

⑧ トパーズ

⑨ コランダム

⑩ ダイヤモンド

地球上で一番硬い物質がダイヤモンドであることは良く知られていますね。

同素体

石墨とダイヤモンド↓

ダイヤモンドは炭素で出来ています。つまり、高温にすると、焼けてしまいます。石墨という石は、炭素で出来た鉱物です。ダイヤモンドとはあまり似ていませんね。このように、同じ元素であっても、見かけの異なる好物のことを「同素体」と言います。

ランショウ石

ランショウ石、ケイセン石、紅柱石も同素体です。Al2SiO5

藍晶石(ランショウ石)↓

紅柱石↓

同素体を調べることによって、地球内部の様子がわかります。温度、圧力の条件などを知る事が出来ます。

結晶学

鉱物を調べるには、結晶学に立ち入らなければなりません。「群論」という数学を用い、かなり奥が深い学問です。

ヒスイについて

また、岩石に話題が移ります。というのは、最近法事で立ち寄った千葉県富津市のレストランで、岩石マニアの方と話しをし、意気投合しました。そのお宅で鉱物サンプルを見せてもらい、刺激を受けてしまったからです。そのとき、ヒスイを見せてもらいました。そのお宅では、赤球石(赤めのう)の大きいものも飾ってありました。私が大学生のころ、佐渡から来ていた後輩がいて、彼から赤玉石の原石をもらったことがあります。

ヒスイの盗難が相次いだため、新潟県が博物館に移しました。「昭和32年に国の天然記念物に指定された青海川硬玉産地は、青海川の上流黒姫山の麓にあります。青海川上流橋立地区に近い河床には蛇紋岩の大露頭がみられ、これに接してヒスイ原石が点在しています。ここから流れ出たヒスイは下流の海岸に漂着し、淡紫(ラベンダー)色のヒスイが多く見られることから、この海岸は「ラベンダービーチ」の愛称で呼ばれています。

残念ながらヒスイ峡では原石の盗難が相次いだため、親不知ピアパークにある翡翠ふるさと館に貴重な原石を移設保管しており、展示されている102トンの原石は屋内展示物としては世界最大です。移設した原石も元々ヒスイ峡にあったため、現在は青海川の硬玉産地及び硬玉岩塊として国の天然記念物に指定されています。」

(糸魚川市 商工観光課HPより抜粋。

http://www.city.itoigawa.niigata.jp

地球の歴史を勉強するために見に行くことは良いのですが、もうかる、もうからないでやりだすときりがありません。採取はほどほどにしないと、全部根こそぎ採ってしまっては、自分たちの子孫が全く見ることができなくなってしまうので、とても問題であると思います。

ヒスイは硬い石ですが、硬いゴムのような粘り気のある硬さを持っています。

フォッサマグナ(Fossa Magna)はラテン語で、「大きな溝」という意味で、静岡-糸魚川に沿って出来ています。日本でコランダムが採取できるのも、このあたりであると記憶しています。大昔の地殻変動とヒスイとはとても関係があるわけです。

ヒスイの中の新鉱物

平成11年のことなので、かなり前になるのですが、新潟県青海町の海岸で採取されたヒスイの中から新鉱物が発見されました。和名で「蓮華(れんげ)石」、学名は「レンゲアイト」と言うそうです。レンゲアイトは深い青色で樹脂のような光沢があり、約三億年前に地下二十~三十Kmで生成されたと言います。ヒスイの形成過程を知る上で貴重です。

人間が地下を掘っていっても、せいぜい数百メートル。地下の圧力はものすごく、誰も地下に入ることができません。そこで地下深部でできた岩石が地殻変動で地上に上昇してきたものを調べることは、地球内部がどのようになっているのかを知る上で大切になります。地震波を利用すると、もっと地球の内部について知ることができます。

光のスペクトルから元素が特定できることは全号で述べましたが、そのうような意味で宇宙に存在している元素を知ることは割と簡単です。それと反対に、地球内部の元素については実際に見ることができないので、不明な点が多いのです。宇宙はとてつもなく広く、決して行くことが出来ないのですが元素が特定でき、足元の地球の方が未知の世界であることは何か不思議な感じがします。

岩石とイオン結合

教科書の最初に出てくるのが「イオン結合」です。陽イオンと陰イオンとが静電気力によってできています。また「酸」から生じる陰イオンと「塩基」から生じる陽イオンとがイオン結合した物質を「塩(えん)」と言います。「しお」ではなく「えん」です!食塩は塩化ナトリウムなので「塩(えん)」の一種です。さて、「えん」で出来ている物質をハンマーなどで叩くと、衝撃によって結晶がずれます。その結果、プラスープラス、マイナスーマイナスのイオンの配列になり、電気的反発力でバラバラになってしまいます。つまり「塩(えん)は叩くとバラバラになりやすい」

わけです。「岩塩」とは塩でできた岩石ですが、非常にもろい。すぐにバラバラになってしまいます。すぐそこに落ちている岩石でも、叩くとすぐに粉々になってしまいますね。チョークなんかも落とすとすぐに割れますし、瀬戸物もそうです。つまり、これらはすべて「イオン結合=塩(えん)」なのですね。

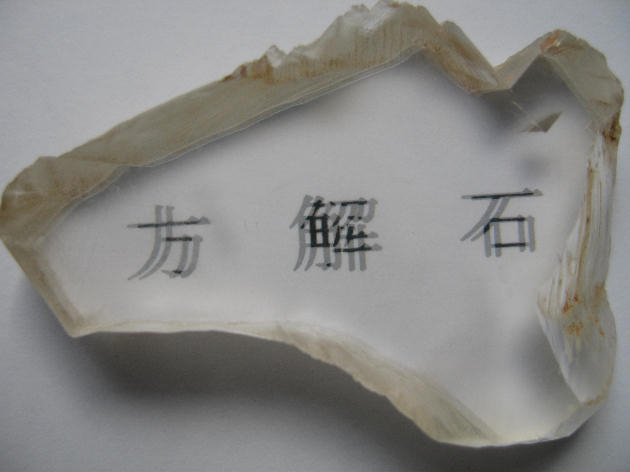

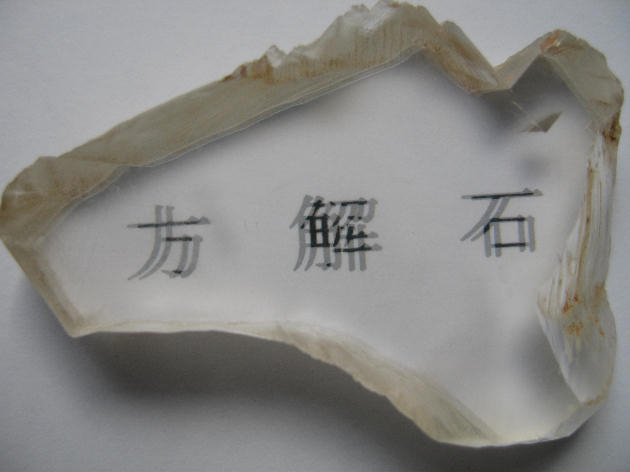

方解石と複屈折

方解石の写真

方解石を介して文字を見ると、二重に重なって見えます。ところが、偏光板を通して見ると。

写真写りが悪いのですが、ダブリがなくなったのが解りますか?これは一体なぜでしょう?

方解石の結晶中に光の通り道が二つあり、片方が偏光しているからです。偏光板で、偏光した光がカットされるため、ダブリが消えます。偏光現象については、また後日触れたいと思いますが、ここでは石灰岩について話を展開したいと思いますので、ひとまず筆を置きます。

秋吉台と石灰岩

石灰岩の話に移ります。石灰岩は炭酸カルシウムが主成分です。先の方解石は、マグマの熱によって石灰岩が再結晶し、方解石の塊になったものです。マグマの熱に触れて出来た岩石を接触変成岩といい、結晶質石灰岩とか大理石とか言います。

普通白いものが多いのですが、透明な結晶が複屈折を起こしています。石灰岩と言えば、山口県秋吉台のものがとても有名です。以前散策したことがあるので、秋吉台のカルスト地形、石灰岩について紹介して行きたいと思います。

秋吉台の石灰岩は、約三億五千万年前、サンゴ礁から生まれたそうです。太平洋プレートに乗り、一億三千万年かかって、日本列島に衝突。サンゴ礁の一部分が陸上に乗り上げました。

逆転層

逆転層の話をする前に「地層累重(るいじゅう)の法則」について知っておかなければなりません。砂や泥が堆積するとき、前に堆積したものの上に積み重なって行きます。よって、上の地層ほど下の地層に比べて新しい。

これを地層累重の法則と言います。

ところが、横から圧力がかかって、曲がったとします。上から掘っていく(ボーリングする)と、途中で古い(茶色い)地層が出てくるので、地層累重の法則が成り立ちません。

地層が圧力を受けて曲がることを褶曲といい、褶曲している地層は逆転層ができるのです。

「秋吉台の地層は、褶曲している!」ということを発見したのは、大正時代の故小沢義明博士だそうです。カルスト地形については事前に知っていましたが、逆転層のことは、博物館で知りました。今は、ホームページで検索が出来ますので、詳細は下記のURLで。

http://www.ymg.urban.ne.jp/

石灰岩の大地に関する用語

カルスト地形

石灰岩が溶食してできる地形をカルスト地形と言います。

カーレン

石灰岩の柱。石灰岩柱が並んでいる原野をカーレンフェルドと呼びます。

ドリーネ

すり鉢状の凹地。近くに寄ってみると、とても深く、落ちたら危険。

ウバーレ

ドリーネの規模が進んで規模が大きくなり、盆地になってしまったもの。

ポリエ

ウバーレが更に大きくなった石灰岩の平野。

フーム残丘

石灰岩台地上部おこる溶食作用が進む中、ゆるやかな小円丘状の丘が残ることがある。これをフーム残丘と言います。

石灰岩(炭酸カルシウム)は、空気中の二酸化炭素を含む水と反応し、炭酸水素カルシウムという物質になります。この炭酸水素カルシウムが水に溶けます。説明が前後しましたが「岩石が水に溶けて侵食される現象」を「溶食」と言います。

化学反応によって風化されることを「化学的風化」と言います

秋吉台続き

秋芳洞(あきよしどう)には、高校生の修学旅行で行ったことがあります。

秋芳洞出口の所に、山口県指定文化財である「遺灰像(ゆいかいぞう)」が祭られていました。奈良時代に、日照りが続き、皆困っていました。するとあるお坊さんが、雨乞いをしたそうです。「私の命を捧げます」とお祈りすると、雨が降り出しました。そのお坊さんは、天との約束を果たすため、増水した川に身を投げてしまったそうです。そのお坊さんの像が祭られていました。

秋吉台には岩石の勉強で訪れたのですが、やはり昔から住んでいる人が居て、生活を営んでいたのだなと思いますし、この洞窟からみると、奈良時代から現在までの時間はほんのわずかなものでしかないのだなと感じました。(今は何でもインターネットで出てきますね。いいのやら、悪いのやら・・・http://odekake.jalan.net/spt_35462aj2200128057.html)

大正堂と景清堂

ここは、話だけ聞いて、すぐに吉田松陰の邸宅見学に入ってしまい、あまり詳しく見学しませんでした。今度行く時には、時間をかけて見たいと思っています。

(参考http://www1.plala.or.jp/CUE/cave_taisyo.html)

再びフズリナ石灰岩

理科だより第7号に少し登場しましたが、あのときのフズリナは、このとき手に入れたものです。遊歩道にある石灰柱に、びっしりとフズリナが張り付いている光景が今でも思い出せます。この地を訪れたとき、まだデジタルカメラがなかったので、写真が撮れなかったことがとても残念です。

案内してくれたタクシーの運転手さんは、日本の首相の事とか、吉田松陰については博士並みに詳しかったのですが、岩石にはさっぱり興味がなく、フズリナのことをスズリナ(誤)と言っていました。なにか書道で使うスズリの石と感違いしていたようです。

今、理科だよりをまとめるために、秋吉台でもらった資料が出てきたので、フズリナについてもう一度触れておきたいと思います。

「フズリナは今から約三億三千万年前から二億二千万年前までの約一億年の間生存していました。有孔虫の仲間に属する単細胞の仲間です。大きさはゴマ粒から大豆くらいですが、一番多いのは米粒ぐらいの大きさのものです。形はつむぎ形をしているものが一番多く、その他円筒形、球型、円盤型などがあります。フズリナは「紡錘虫」とも呼ばれています。秋吉台からは120種以上のものが発見されています。」

上の写真二枚は、フズリナ石灰岩。日暮里の谷中にある、ある店でフズリナ石灰岩が飾ってあり、貴重な化石とありましたが、よく勉強しているなと思いました。