堆積岩

水中で、積もって出来た岩石。代表的なのは、

「泥岩」「砂岩」「礫岩」「石灰岩」「凝灰岩」泥とは、1/16mm以下の粒子から出来ている岩石。砂は0.5mm位の粒子。数mm~数cmが礫(レキ)。石灰岩は、貝やサンゴ、フズリナなどの石灰が二酸化炭素と結合して出来た岩石です。凝灰岩は、火山灰が固まって出来たものです。「続成作用」と言いますが、粒子が固まって岩石になるまで気の遠くなるような時間が必要です。

① 泥岩

② 砂岩

③ 礫岩

⑤ 石灰岩

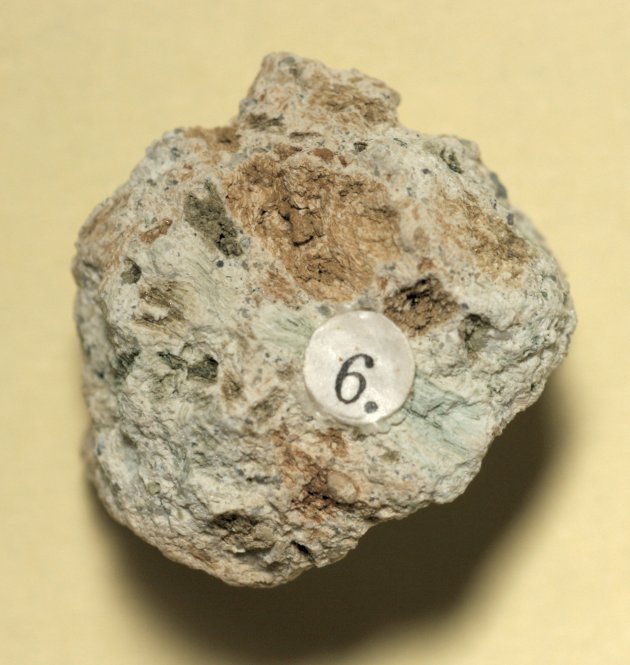

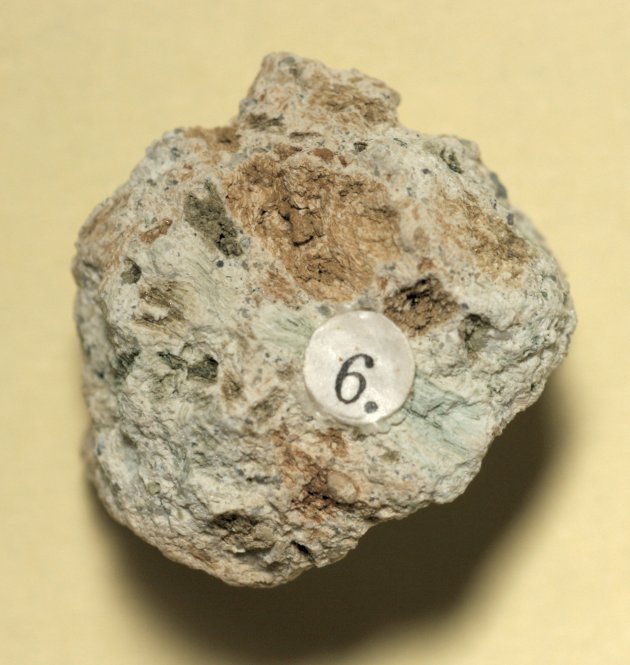

⑥ 凝灰岩

凝灰岩は耐火性に優れているので、建築材料としても用いられます。

泥岩のたまねぎ状風化。

泥岩は、風化されるとき、たまねぎがむけたように割れます。ちなみに、岩石がボロボロになっていく事を「風化」と言います。

火成岩

マグマが急に冷えて出来た岩石を火山岩と言います。含まれる石英の量によって白さが異なります。

⑦ 流紋岩

⑧ 安山岩

⑨ 玄武岩

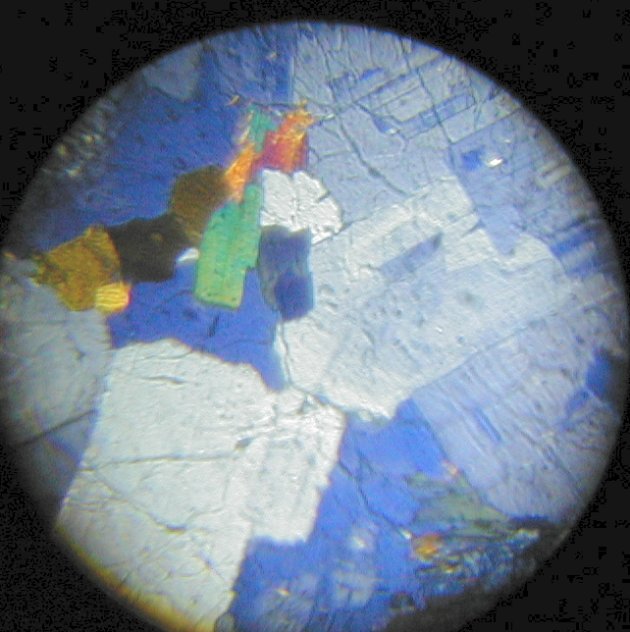

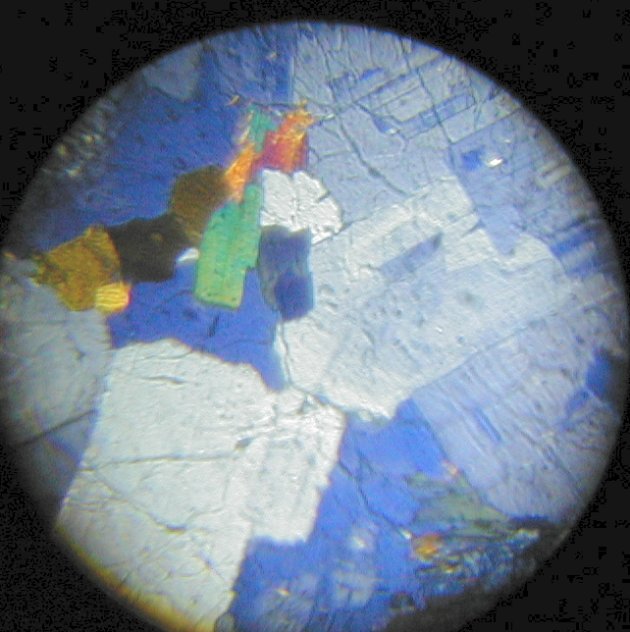

マグマが急冷して出来た岩石は「斑状組織」という構造をとります。

上の写真は、安山岩の斑状組織。

安山岩の安は、アンデスのアンの当て字です。外国から地学を取り入れたときにつけられた名前で、特に意味はありません。比較的大きく見える粒子を「斑晶」と言います。

マグマが地下でゆっくり冷えて出来た岩石を「深成岩」と言います。

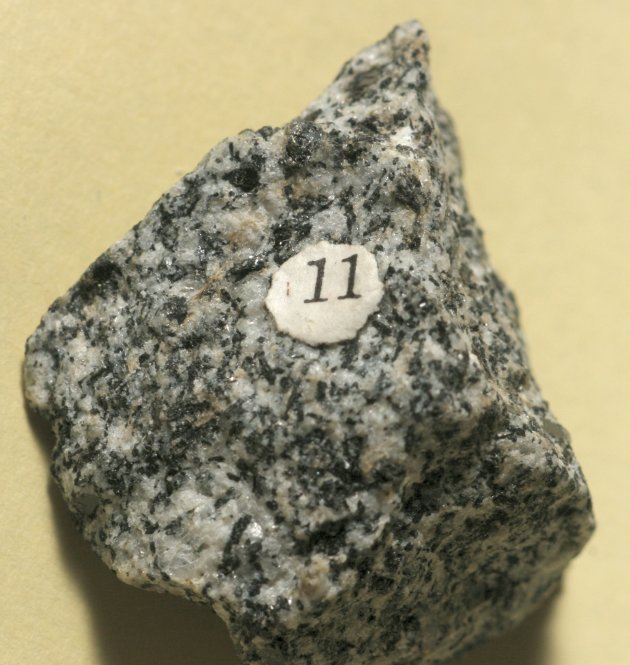

⑩ 花崗岩=御影石

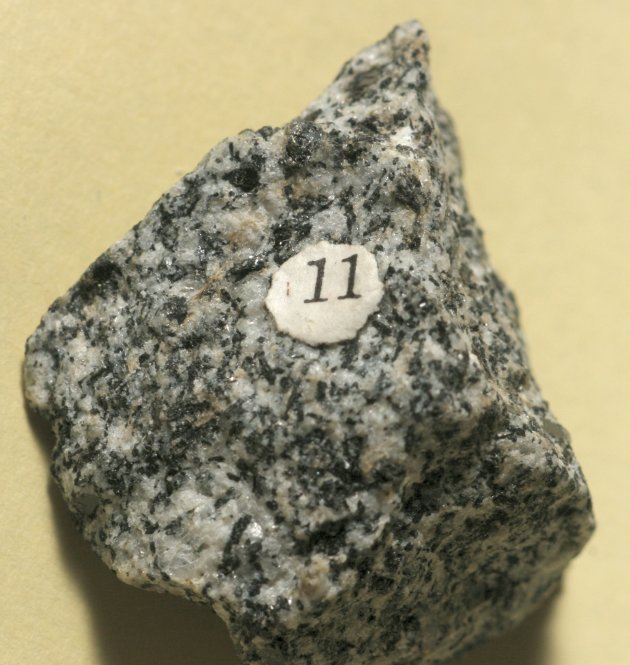

⑪ 閃緑岩

⑫ ハンレイ岩

「御影」は、地名です。

岩石は、採取される地名によってあだ名が付いていることがよくあります。下は等粒状組織。

鴨川の玄武岩

千葉県の鴨川において、火山がひとつもないのに玄武岩が見られる場所があります。玄武岩は火山岩であるので、不思議な感じがしますね。理由は謎とのことですが、一つ考えられることは、海底の岩石は玄武岩であるため、太平洋プレートの運動によって、海底にある玄武岩の一部が地表に表れたのではないでしょうか?海底の岩盤は、5~10Kmと薄いため、密度が大きく、丈夫です。(アイソスタシーと言われていますが、地面深くの岩石は重く、地表面の岩石は軽いため、バランスが取れています)

写真の岩石は、鴨川の玄武岩です。普通の岩石と比べて、とてもずっしりとした感じがします。白い筋は「沸石(ふっせき)」だそうです。ここの玄武岩は「枕状溶岩」というそうですが、これが見られる場所は、日本でわずかに三カ所しかなく、鴨川はその一カ所です。神奈川県では「湯河原沸石」が有名で、神奈川県の「生命の星科学館」で櫻井コレクションとして展示してあります。ちなみに、櫻井博士は、アマチュアの岩石コレクターでありつつ、「湯河原沸石」を発見したことで有名です。

鴨川の玄武岩。ずっしりと重い石です。↑

蛇紋岩↑

これは鴨川に近い、峰岡という場所で観察できる蛇紋岩です。かんらん岩が変性して出来たとされています。蛇紋岩で出来た岩帯は非常に崩れやすいので、露頭を観察する際には、とても注意が必要とされています。ニッケルを含んでいるとのことで、戦時中に採掘されたそうですが、ニッケル含有量はとても少なく、鉱物としては役に立たなかったようです。蛇紋岩は、緑がかった石で、つるつるしています。

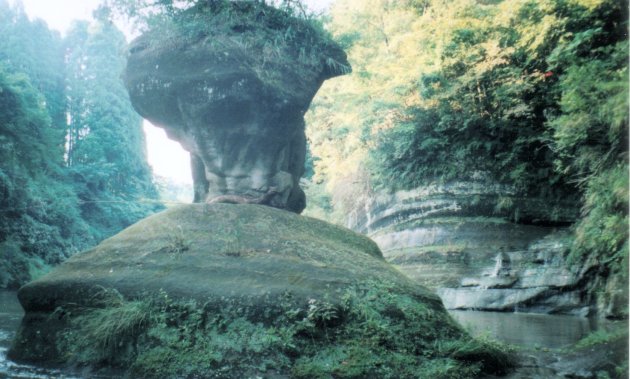

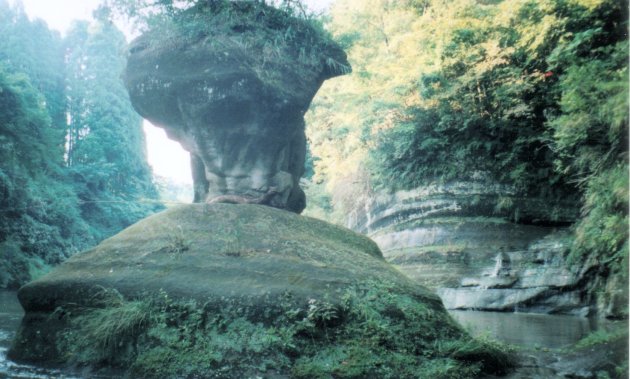

侵食作用

これは、侵食作用です。川が二方向から流れてきて、一つの岩盤を削りました。やっとこさ上に残っているような感じです。ここに来るまでに、沢を降りなければならないのですが、途中に沢蟹がたくさんいました。狗岩と呼ばれており、祭られていました。

断層

地震によって地層に出来た亀裂が断層です。

地層を良く観察すると、あちこちで観察できます。

不整合

海面下→陸化→海面下→隆起(海水面低下)という地殻変動を繰り返して出来たのが不整合です。

神奈川県 谷峨↑

千葉県富津市↓

地層の模様が、上下で違う様子がわかるでしょうか?

模様が違う境目を不整合面と言います。そこには「礫岩」(少し大きめの小石)があることが多く、これを「基底礫岩」と言います。

不整合面で一回陸地になり、そのあと海の底に沈むので、不整合面が海底になります。海の底ですから、そこに一番大きな石が沈むのは道理なのですが、とにかく基底礫岩を見つけたら、不整合を考えましょう。

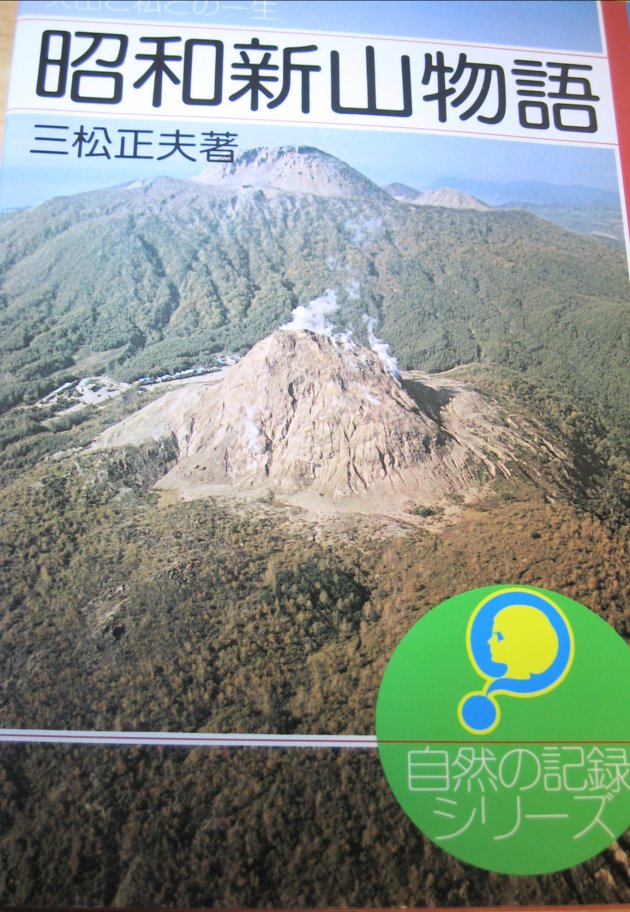

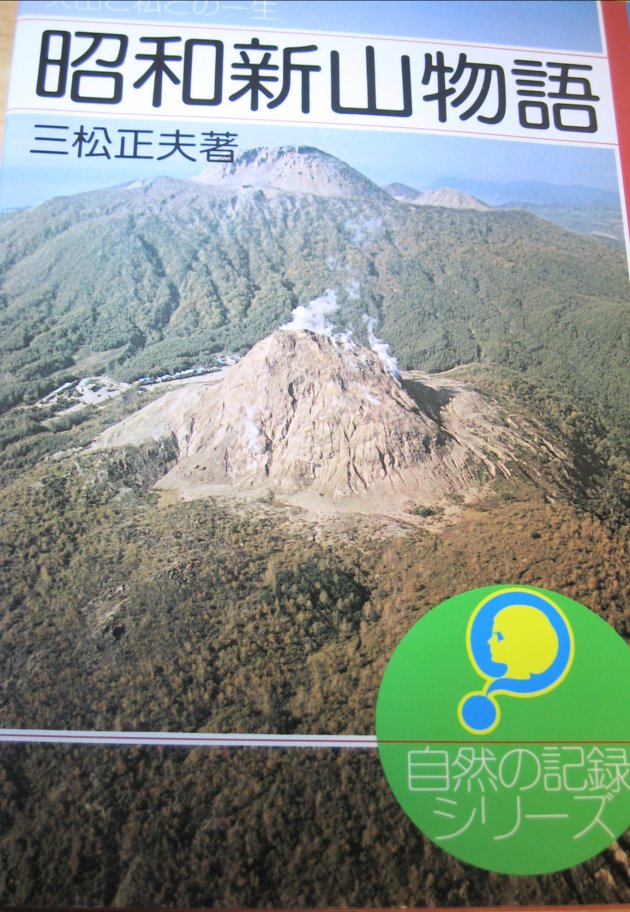

昭和新山

北海道有珠郡壮瞥町に「昭和新山」という火山があります。地学でよく引き合いに出されますし、自分自身も学生時代に立ち寄ったことががあります。

手塚治虫のブラックジャック11巻に、「昭和新山」というテーマの話があります。とても珍しい山なので、岩石を採取に行った男が、岩場に手を挟まれ、抜けなくなって大騒動を起こすというストーリーでした。とにかく、山が一つ出来上がるには、普通何十万年とか、何千万年とかかるわけで、人間が生きているわずか100年の間に平らな所(もともと畑)から山が出来ることは、確率的にものすごい低く、とても珍しいことなのです。

昭和新山が出来たのは、ちょうど戦時中であったこともあり、写真撮影が困難でした。(機密を守るため)

地殻変動としてはとても珍しいのですが、何しろ記録が少ない。ところが、当時郵便局に勤めていた「三松正夫さん」という方が、定点スケッチをしており、彼が山の成長の様子を記録していました。今では「ミマツダイヤグラム」といい、世界的に有名な記録になっています。三松正夫さんの書いた著書「昭和新山物語」という本がありますので、読んでみてはいかがでしょうか。

それにしても、現在のようにデジタルカメラ、GPS、人工衛星など、最新の機械がチャンスを狙っているときには山が出来ず、写真機など何もないときに山ができるとはなんとも皮肉な感じがします。自分自身も、昭和新山を訪れたのは、ほんの思いつきで、カメラも何も持ち合わせていなかったので、写真が一枚もありません。(これ以来、いつもカバンの中にカメラを入れるようにしてはいるのですが)

昭和新山では、石英成分の多い火山岩なので、粘り気が強く、爆発すると危険な火山です。すぐ隣に聳え立つ有珠山なども、かつて噴火して多大な被害を出しました。

地学でよく引き合いに出される九州地方の「雲仙普賢岳」も石英成分が多いのですが、雲仙の岩石は「デーサイト」と言われています。

デーサイトです。念のため。↑

デーサイトは、

流紋岩よりもやや石英が少ないのですが、それでもマグマの粘性が大きいので噴火すると火砕流を起こし、危険です。

火砕流とは、高温の火山細砕物と火山ガスとが時速数百Kmで流れ下る現象で、とても危険です。以前、何かのドキュメンタリー番組で、火砕流に巻き込まれたカメラマンのTVカメラが発見され、熱で壊れているものを最先端の技術で映像を再現するという番組を見ました。聴衆の危険なものを見たいという欲求と、TVが視聴率を上げなければならないという欲求。それらの事が、警察や消防の避難勧告を受け入れなかった。地元の警察や消防の方達も、危険にさらされているカメラマン達を見捨てるわけにも行かず、共に火砕流に巻き込まれてしまった。そのような内容でした。とても考えさせられるものがありました。

地層

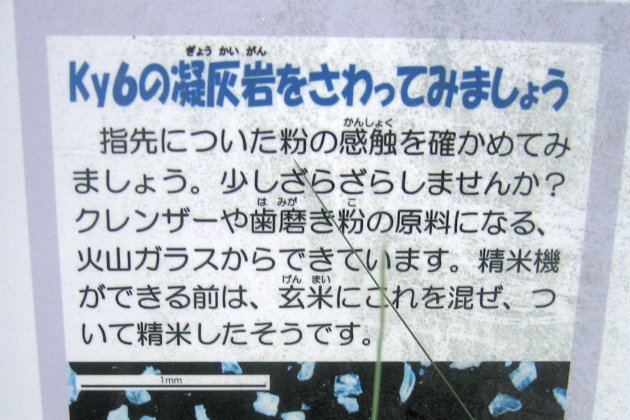

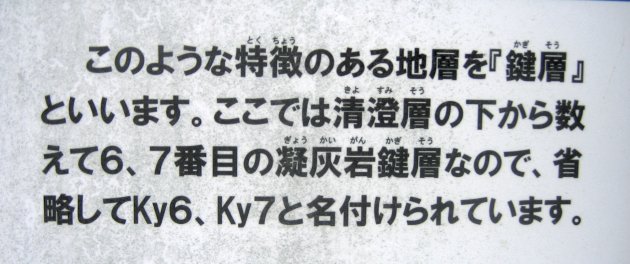

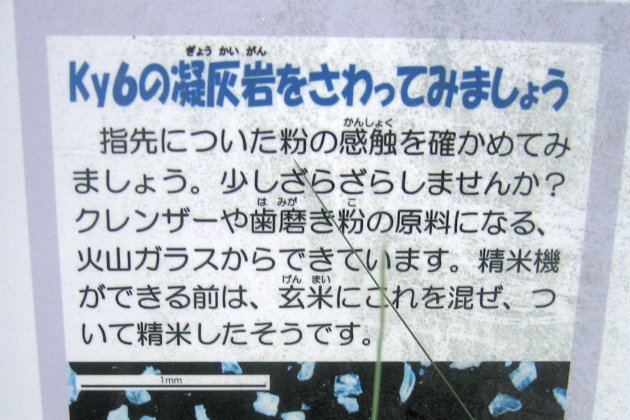

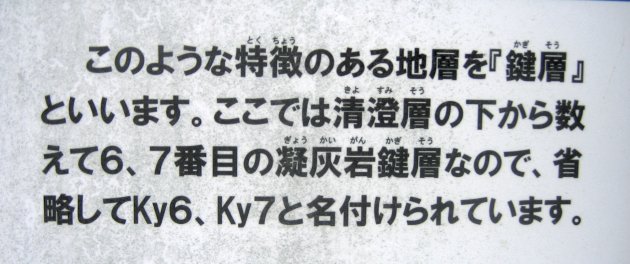

千葉県富津市(清和)で面白い看板を見つけました。清澄層と呼ばれる地層の中に鍵層があります。清和県民の森があるので、自然観察しやすいようになっているのでしょう。

鍵層(かぎそう、key bed、marker bed)とは、遠くの地層同士を比べるときに使われる層で、代表的なのは「火山灰が降り積もってできた凝灰岩層」です。keyの略でkyと書いてあるのでしょう。(文献によってはkd17とか書いてあります。例えば千葉の自然をたずねて:P189)火山は広範囲に火山灰を降らせるので、凝灰岩を調べれば地層の年代がすぐに特定できます。地層を調べる時、一つの重要な手がかりになるので「鍵層」と言っています。離れた場所に露出する地層の順序を比較するとき、二つの地層が同時にできたことを決める作業を「地層の対比」と呼びますが、鍵層は対比に有効です。火山灰が届きそうにない、外国の地層では、「示準化石」を使います。示準化石とは、時代がわかる化石のことです。アンモナイトとかトリゴニアの化石があれば、中生代とかわかります。ちなみに、千葉県の太平洋側の「勝浦」とか「犬吠埼」とかでトリゴニアとかアンモナイトの化石が取れます。太平洋プレートの沈み込み帯である日本では、プレートに巻き込まれて古い地層が消えてしまうため、このあたりでは中生代の地層しか見られません。プレート寿命が約二億年、中生代が2~3億年前なので、まあ納得できる年代です。

地学用語で良く出てきるもので迷うものに「テフラ」とか「スコリア」というのがあるので、紹介しておきます。言葉をあいまいにしてとりかかると、何が何だか良く分からなくなります。(これは地学に限った話ではありませんが。)テフラ(tephra、ギリシャ語で「灰」の意)とは火山灰・軽石・スコリア・火砕流堆積物・火砕サージ堆積物などの総称のことです。火山砕屑物とほぼ同義。スコリア(scoria)とは、火山噴出物の一種で、塊状で多孔質のもののうち暗色のもの。岩滓(がんさい)とも言います。

神奈川県三浦半島で見られる三崎層の凝灰岩は「炎状(えんじょう)構造」は有名です。やわらかい凝灰岩が上部地層の圧力によって地層の隙間に入り込み、炎のようになっています。清澄層を含め、三崎層、それから天津層は隣接していて、相互関係があります。

海底土石流(タービナイト)

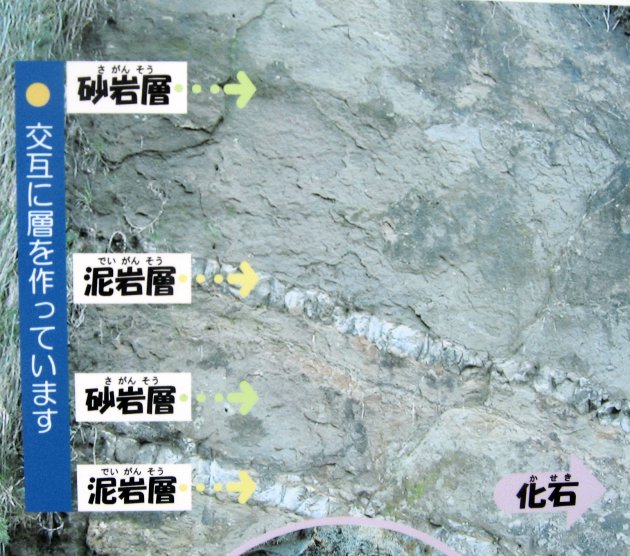

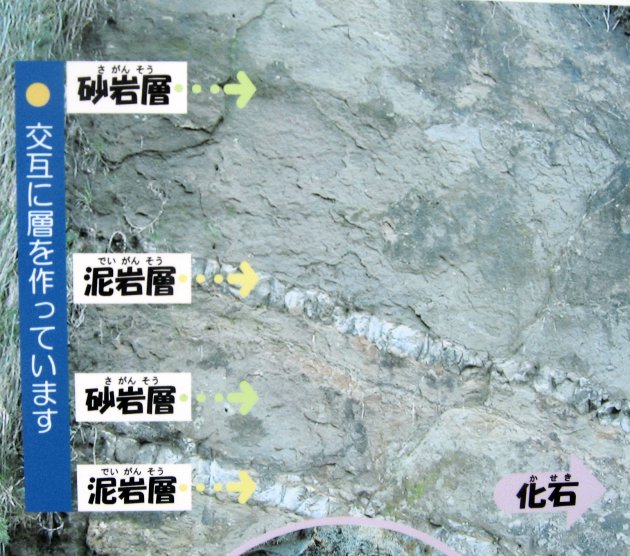

海底土石流で運ばれた砂のことをタービナイトと言いますが、キャンプ場の入り口に解説付きで見ることができました。

砂岩層↑

全体を見ると、砂岩と泥岩とが交互になる「互層構造」という地層です。地層が傾斜しているのは、大昔、砂や泥が斜面を流れたからです。要するに昔の水の流れた跡が残っているわけです。この地層は約500万年前のものが隆起(地面が盛り上がること)で出来たそうです。縄文時代が約16,500年から約3,000年前だから、桁違いに古いなあ!

宮沢賢治はなぜ石が好きになったのか

宮沢賢治の小説には、石の話が良く出てきます。昔からそう思っていました。例えば宮沢賢治の小説を引用すると・・・・・

引用「気のいい火山弾」

「ある死火山のすそ野のかしわの木のかげに、「ベゴ」というあだ名の大きな黒い石が、永いことじぃっと座(すわ)っていました。「ベゴ」と云(い)う名は、その辺の草の中にあちこち散らばった、稜(かど)のあるあまり大きくない黒い石どもが、つけたのでした。ほかに、立派な、本とうの名前もあったのでしたが、「ベゴ」石もそれを知りませんでした。ベゴ石は、稜がなくて、丁度卵の両はじを、少しひらたくのばしたような形でした。そして、ななめに二本の石の帯のようなものが、からだを巻いてありました。非常に、たちがよくて、一ぺんも怒(おこ)ったことがないのでした。それですから、深い霧(きり)がこめて、空も山も向うの野原もなんにも見えず退くつな日は、稜のある石どもは、みんな、ベゴ石をからかって遊びました。中略「さあ、大切な標本だから、こわさないようにして呉(く)れ給(たま)え。よく包んで呉れ給え。苔(こけ)なんかむしってしまおう。」苔は、むしられて泣きました。火山弾はからだを、ていねいに、きれいな藁(わら)や、むしろに包まれながら、云いました。「みなさん。ながながお世話でした。苔さん。さよなら。さっきの歌を、あとで一ぺんでも、うたって下さい。私の行くところは、ここのように明るい楽しいところではありません。けれども、私共は、みんな、自分でできることをしなければなりません。さよなら。みなさん。」「東京帝国大学校地質学教室行、」と書いた大きな札(ふだ)がつけられました。そして、みんなは、「よいしょ。よいしょ。」と云いながら包みを、荷馬車へのせました。

「さあ、よし、行こう。」

馬はプルルルと鼻を一つ鳴らして、青い青い向うの野原の方へ、歩き出しました。」

最近、「宮沢賢治はなぜ石が好きになったのか:堀秀道著 ISBN4-88622-4 \2200E」という本を見つけました。その本によると賢治は岩手の学校で地質学を学び、鉱物や宝石に精通したことが分かりました。なるほど、石の話題が多いわけです。詳しく覚えていないのですが、他の小説にも石同士が会話をして「具合が悪いのです、今から数万年前・・・」

といった内容のものがあったように思います。今度ゆっくり探してみたいと思います。

自分自身の田舎が東北なのでふと思ったのですが、祖父も石を集めていました。「桂化木(けいかぼく)」という木の化石を見せてくれたのを覚えています。東北地方は鉱山が多く、山で生活していた人が多かったので石に対する思い入れのある人が多いのかも知れません。

東北のある田舎の小さな公民館でもかなりたくさんの鉱物が飾ってあります。