方鉛鉱:鉛の鉱物

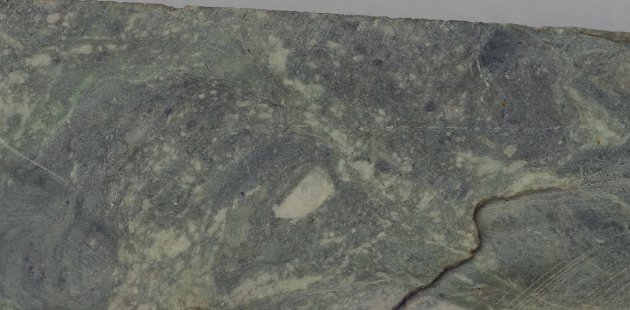

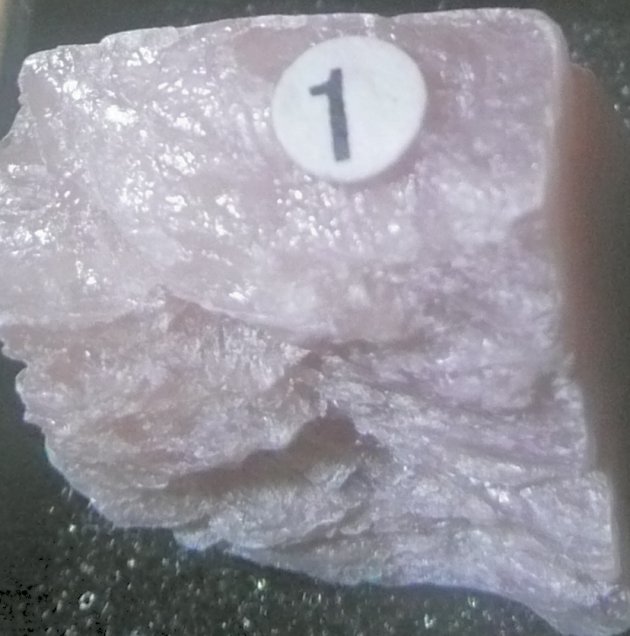

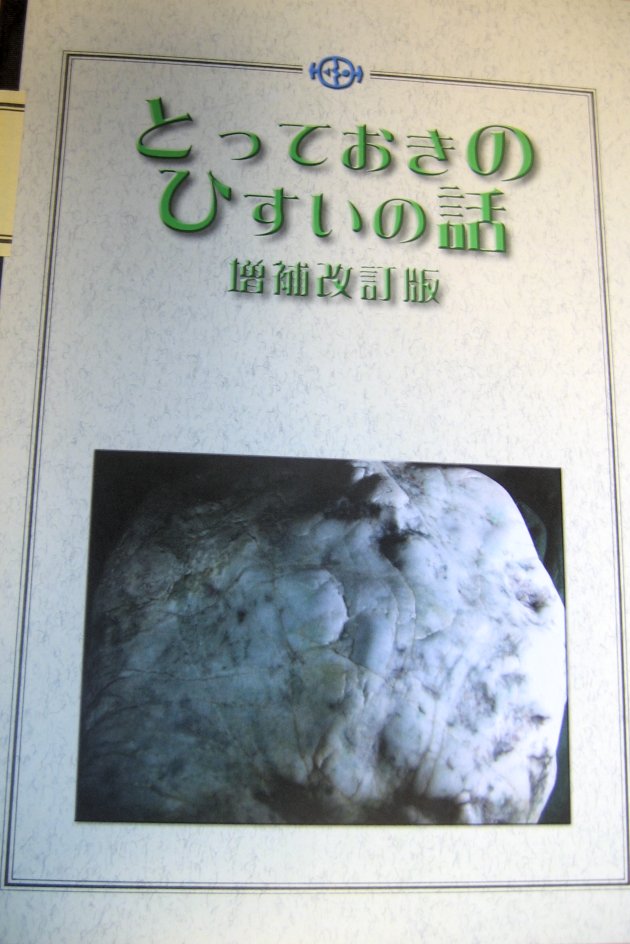

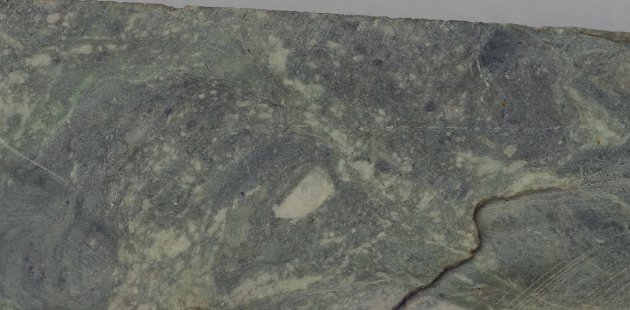

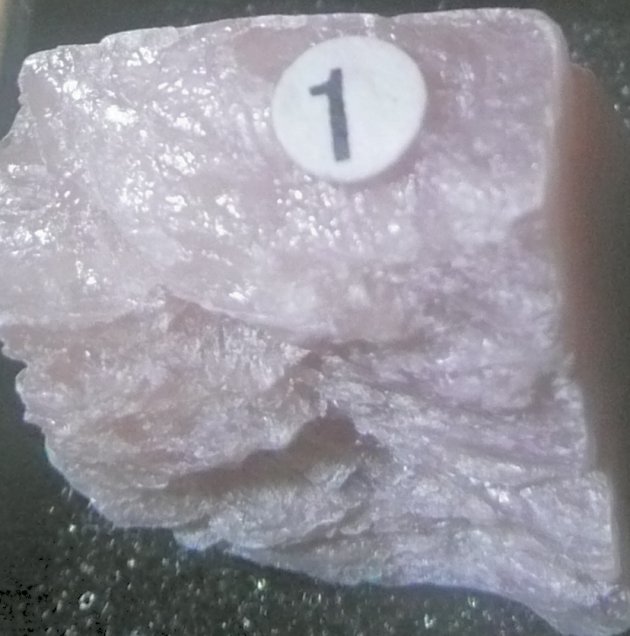

ヒスイ。国内77番目の新鉱物「糸魚川石:itoigawaite」(うっすら紫色)を含む。

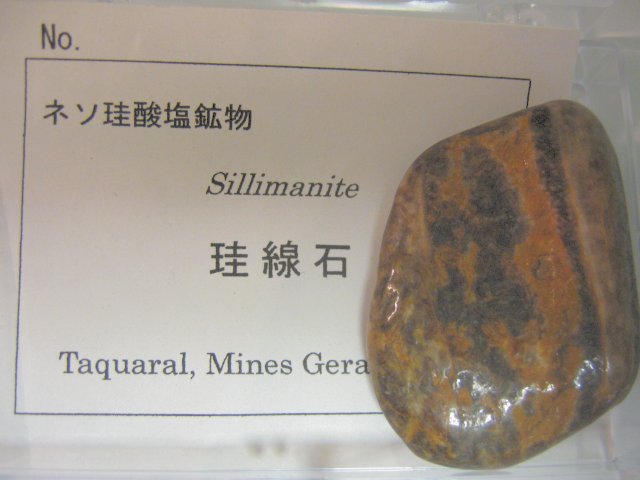

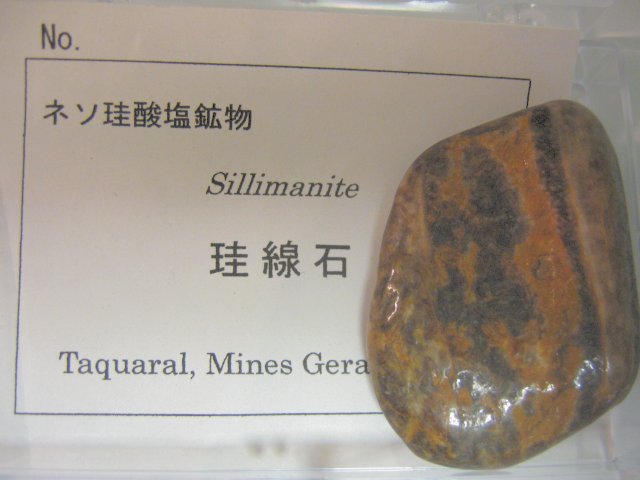

けい線石

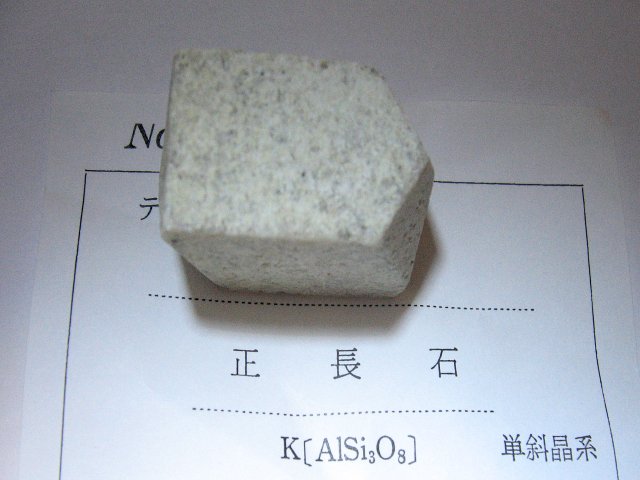

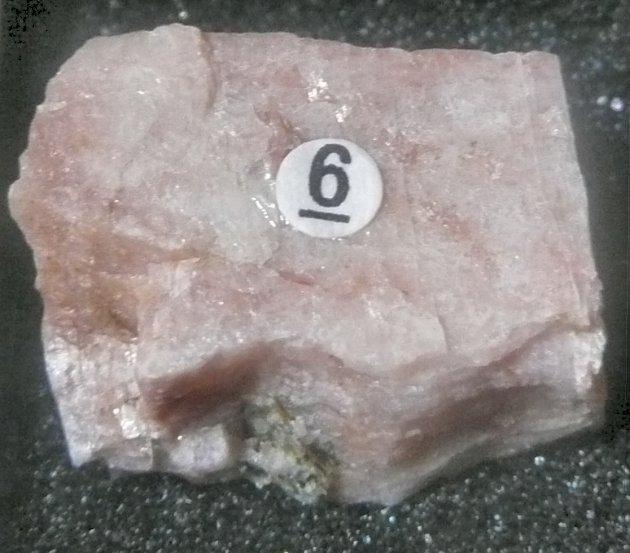

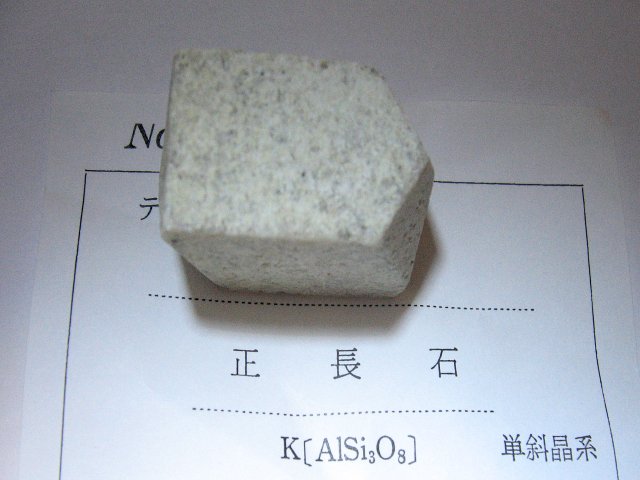

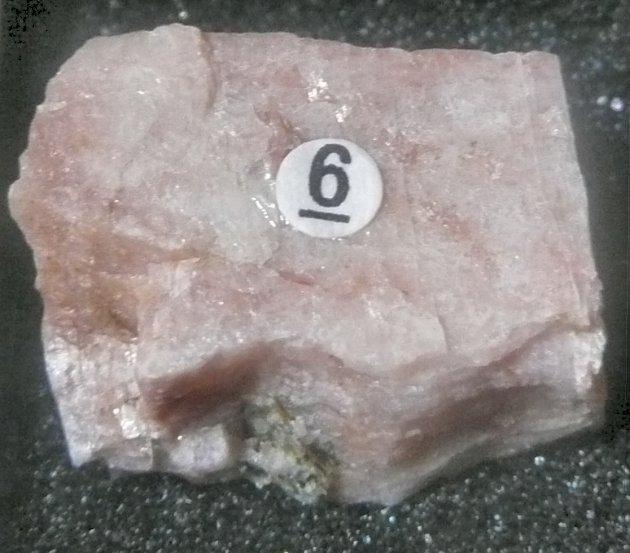

正長石

柘榴石

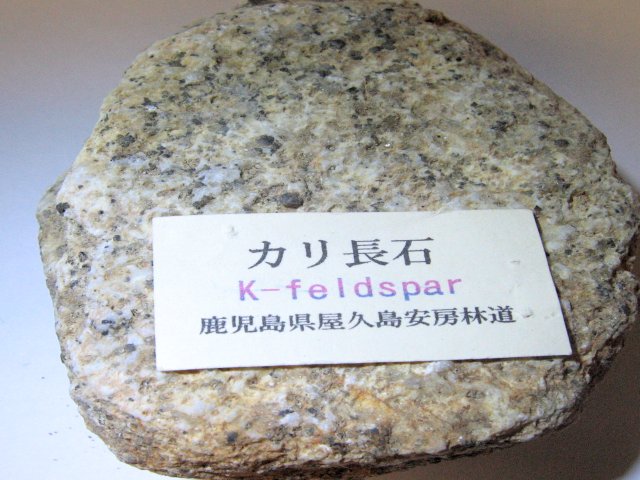

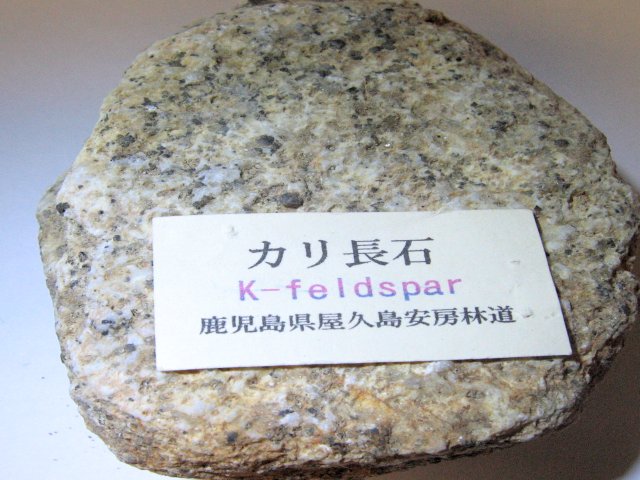

カリ長石

日鉱記念館

昨年、日立駅前にある文化ホールの屋上から煙突が見えました。

日立駅から

近寄ってみると

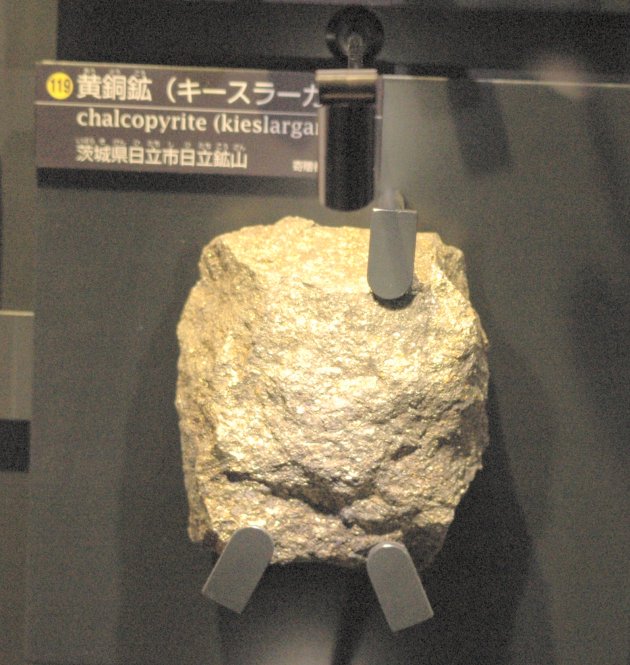

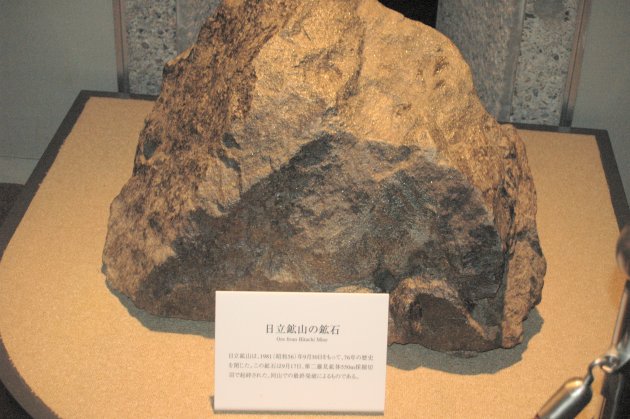

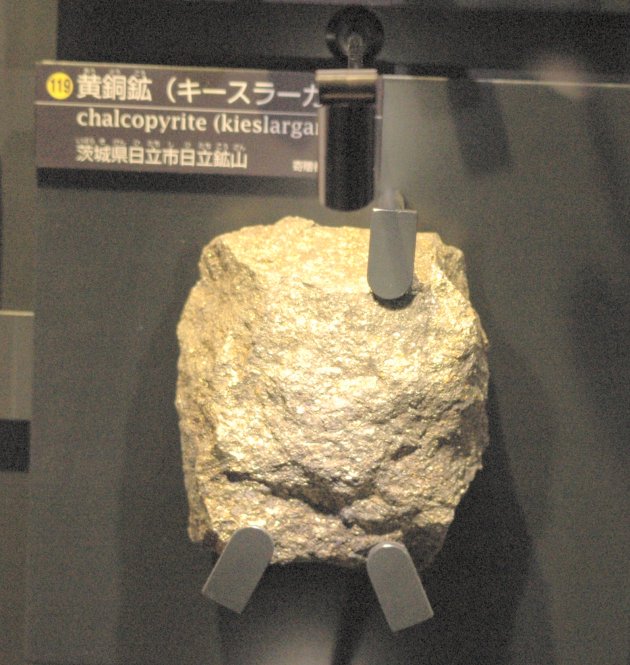

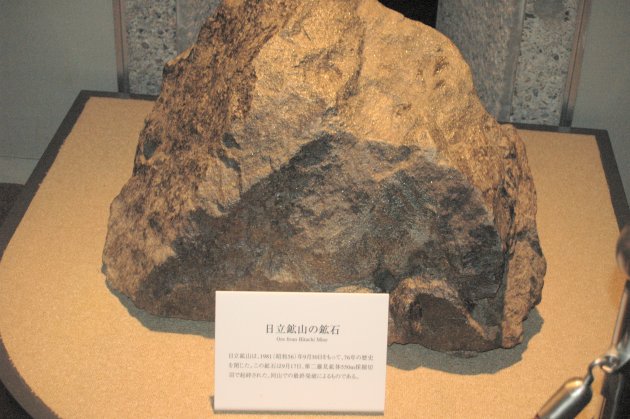

日立付近は、もともと銅の鉱山で、「黄銅鉱」という鉱石が取れます。(国立科学博物館にも展示されています)

日鉱記念館にも最後にとれたという鉱物が飾ってありました。さて、この「黄鉄鉱」ですが、硫黄を含んでいます。日立からいわきにかけて、炭鉱の町でもあり、しかもいわきでは温泉がでるので、硫黄を含んでいるのでしょう。

化学組成:CuFeS2

熱すると硫黄を出して解けるのですが、このとき有毒な亜硫酸ガスが発生します。そこで煙突を高くして、公害を防ごうとしたようです。今は硫黄回収率が上がったこと、100m以上あった煙突が、ある日突然折れてしまって、短くなってしまったようです。今でも白煙があがっていますが、銅の精錬をやっているのでしょうか。そこまでは確かめませんでした。

日鉱記念館にあった黄銅鉱

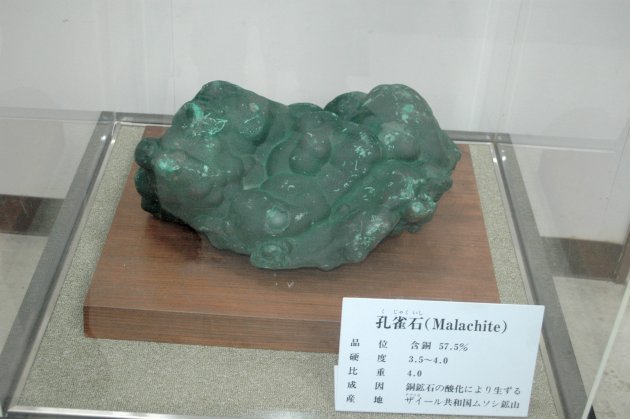

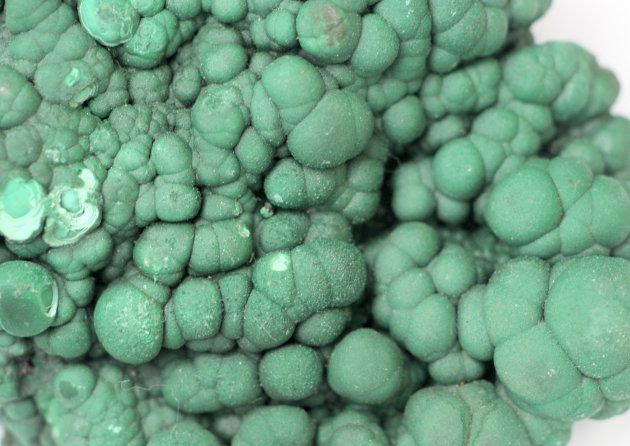

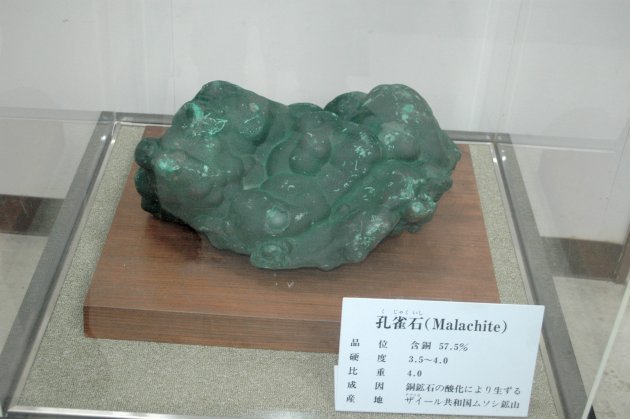

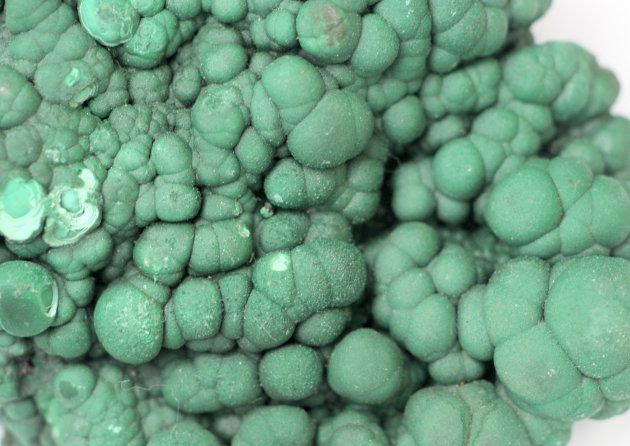

ザイールで取れたという「孔雀石」も ありました。りかだより25号で紹介しましたが、持っているサンプルでザイール産のものは紹介しませんでしたので、あらためて紹介します。

日鉱記念館のものよりもはるかに小さいですが、まぎれもなくザイール産の孔雀石。石の兄弟です。

日鉱記念館とは無関係なのですが、青い色をした銅鉱物もあります。タンバンと言いますが、昔「地球のひみつ」という小学生向けの本で見て、青くてきれいだなと思ったものでした。鉱物は採ってしまうとなくなってしまいます。

大人になってからは、あまり乱獲してしまうと後世の人達が見るチャンスが減ってしまうので、採取はなるべく控え、個人でもつのではなく、博物館で見るのが一番だと思うようになってきました。そうは言っても教育用として見せるために、小さいサンプルは用意します。いくら博物館を見るのがベストでも半日はかかりますし、近くにない場合、苦労してしまうからです。

高師小僧

いきなりですが、「高師小僧」という鉱物から話を始めます。

木の根にくっついていて、人形のような形をしている渇鉄鉱(鉄の鉱物)です。愛知県豊橋市の高師原地方から産するので、高師小僧という名がついているようです。先日、新宿で開催されていたミネラルフェアで見つけました。

「温故知新」と言われますが、実はこの鉱物は、私が小学生の時に買ってもらった「岩石と鉱物の図鑑」にしっかりと記載されています。昭和48年に初版となっていますので、相当古いのですが、「日本式双晶」とか、ヒスイとか、ここに登場する岩石鉱物のほとんどが出ています。

最近出版されている小学生向けの図鑑を見ると、そこまで詳しくありませんが、少なくとも中高生が学校で使っているテキストよりはずっと詳しいと思います。

自分自身が小学生の時に仕入れた知識なので、今更話題にするのはどうかなと思っていると、意外にも「そんなの知らないよ。初めて聞いたよ」という人が多いのでそんなものなのかなと思うようになりました。大切なのは、小学生の図鑑でも、本物の知識をしっかり載せておく事ではないでしょうか。「こんなのテストに出ないし、必要ない」として書かないとしたら、大人が情報を操作していることになります。正しく覚えていれば、何十年経ってもそれが知識として役に立つと思われます。

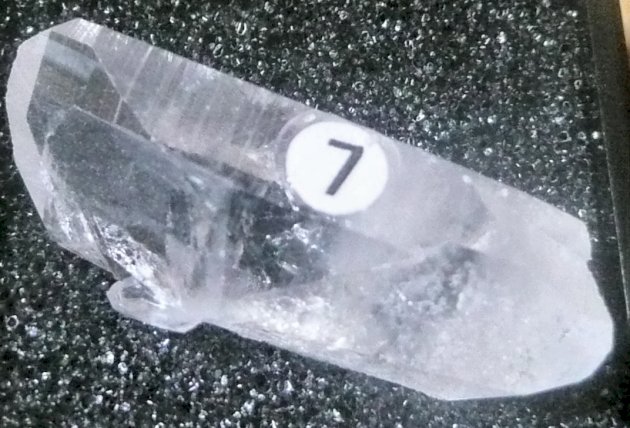

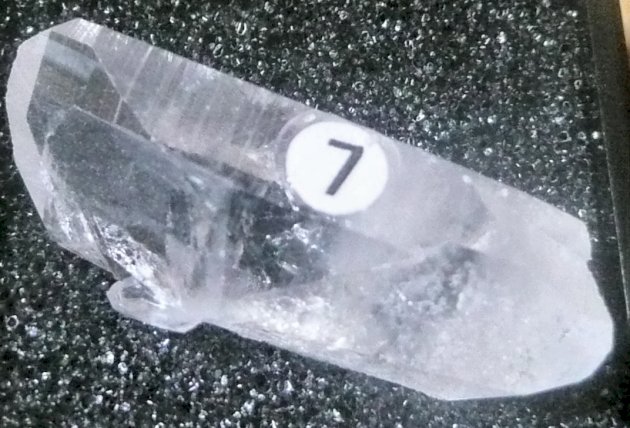

「日本式双晶」の小さいものを手に入れました。

二つの結晶が規則正しくくっついてできたものを双晶と言います。明治時代に山梨県乙女鉱山から、この双晶を持った水晶がたくさん出て、日本式双晶と呼ばれるようになったようです。珍しいので、このような小さいものでもかなり良い値でした。

今年はヒスイの当たり年かな?と思うくらい、あちこちでヒスイに出くわします。また糸魚川でのヒスイのブロックが手に入りました。普通の石と違って、ずっしりと重いです。(密度が大きい)ミャンマー産のヒスイもあるのですが、糸魚川のものが硬いようです。これで勾玉を作っている人とも話しをしました。

↑孔雀石

銅鉱石です。銅がさびて緑青(ろくしょう)になっています。

↑ 桜石

ホルンフェルスの中に良く見られる桜石は、菫青石(きんせいせき)の一種で、六角の柱のようで、断面が桜に似ています。

↑黒雲母

↑赤メノウ

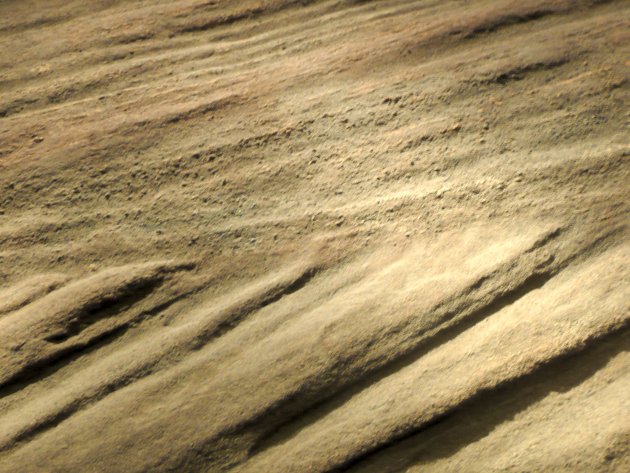

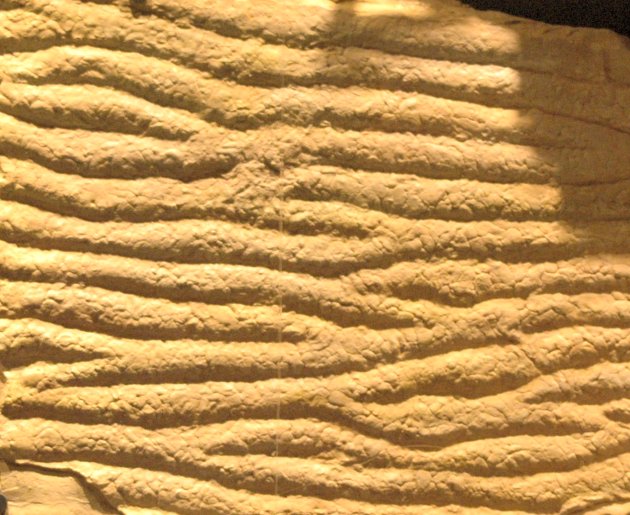

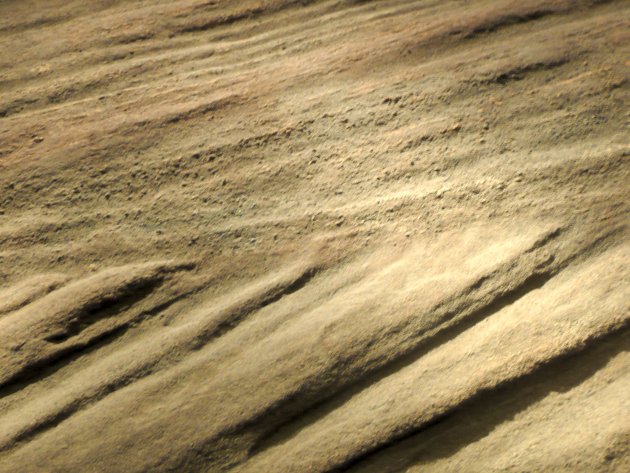

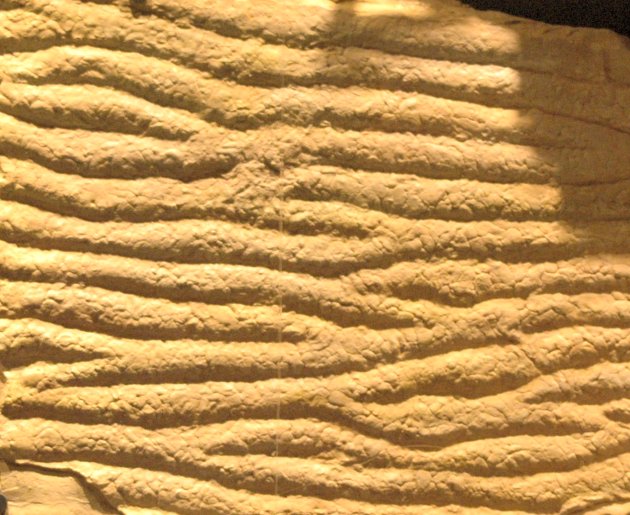

ラミナ(葉理)

上の写真のような地層に見られる模様をラミナと呼びます。水の流れた跡がつけた模様です。水の流れの化石みたいなものです。海の波がつけた模様の化石はリップルマークといいます。(下)

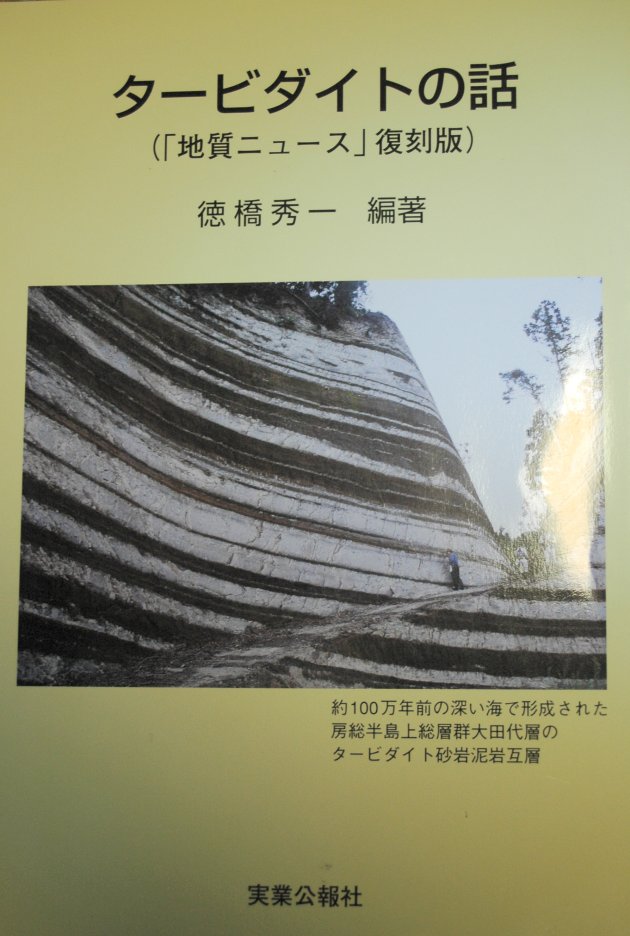

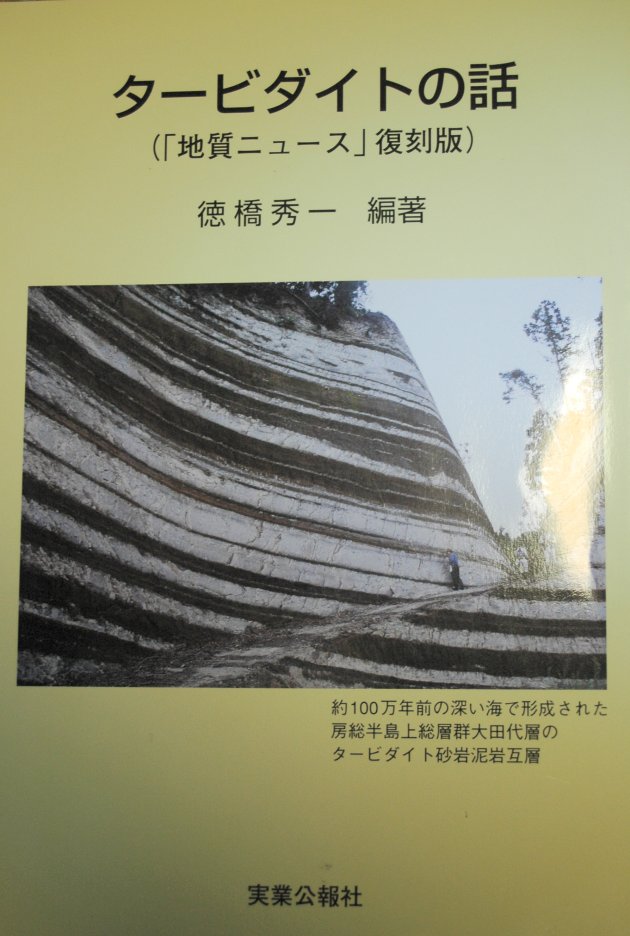

再びタービダイト

以前紹介したタービダイトですが、参考資料を見る機会がありました。タービダイトの語源があいまいだったのですが、定義がきちんと書いてあったので紹介します。「引用:みなさんはタービダイトということばをお聞きになったことがあるでしょうか。地質学や地球科学の分野で使われている専門用語ですが、プレートテクトニクスなどに比べると、一般の人にはあまりなじみのない、あるいはほとんど聞いたことがないことばかも知れません。タービダイトという言葉は適当な日本語訳がないために、英語の言葉が日本でもそのまま使われています。タービダイト(turbidite)とは、タービディティー・カレント(turbidity current)という流れによって運搬され堆積された堆積物という意味ですが、この流れのほうは、混濁流とか乱泥流という訳語が一般に使われています。したがって、タービダイトをあえて訳すと、混濁流堆積物や乱泥流堆積物ということになります。」清澄層で見たタービダイトですが、いつも気にしているといつか情報に出くわします。インターネットだけではなく、実際に見に行ったり、本で調べてみることも大切であると感じます。

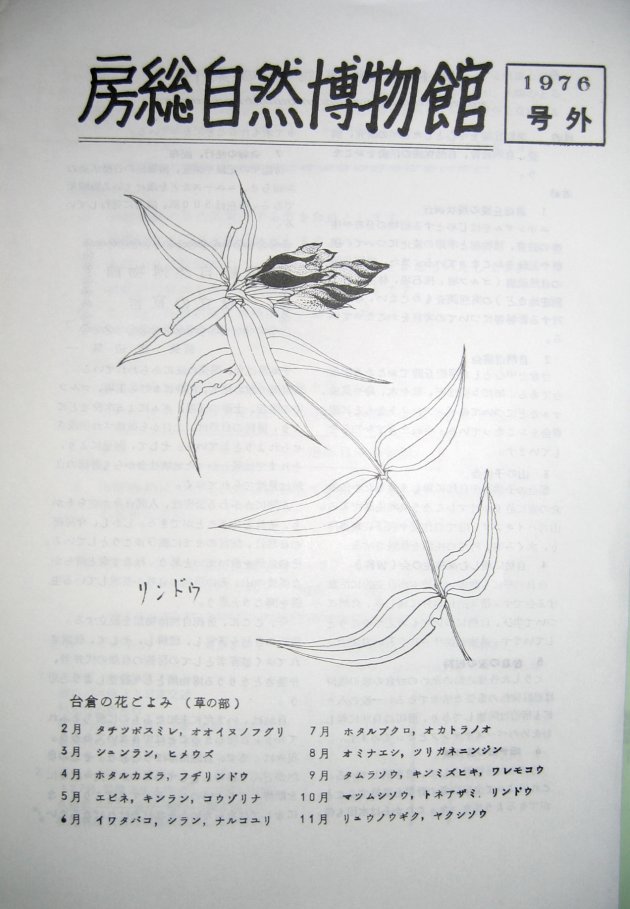

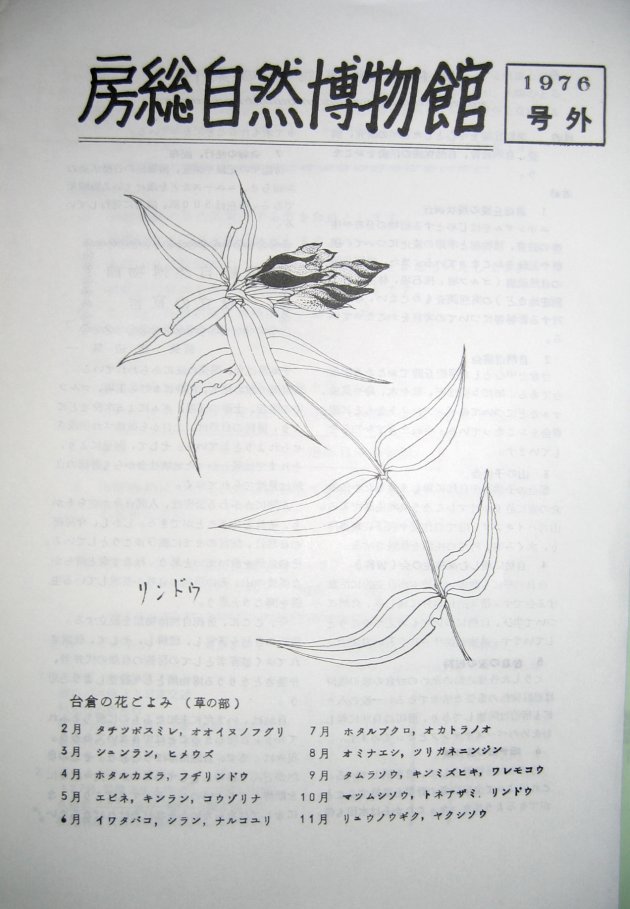

房総自然博物館

1976年とありますから、今から34年前のものです。この号外は房総自然博物館設立の宣言という内容になっています。千葉県の台倉という所にあるとのこと。そのような博物館ってあったかな?と思ったので調べて見ると、もうそこはすでに廃墟になっているとのことです。今は場所が変わって、NPO法人「房総自然博物館」〒299-1732千葉県富津市宇藤原316:峰上ステーションTEL&FAX 0439-68-1041だそうです。設立のときの意気込みが感じられるので、当時の号外に記載されている文章を紹介します。(ここで引用しておかないと、茶色に変色したただの一枚の紙なので、二度と目に触れることになりかねないと思うからです)「引用:千葉県は今、開発の波にあらわれている。東京湾の埋め立て、内陸における工場、ゴルフ場の建設、土砂の採掘、ダムによる水没などにより、房総の自然は、土台から破壊され消滅させられようとしている。そして開発により、それまでは親しかった地域社会からも房総の自然は見捨てられてゆく。人間にかかわる公害は、人間自身が立ち上がり、それと斗うことができる。しかし、房総の自然は、無言のままに滅びようとしている。その自然を救いたいと思う。緑なす森と清らかな渓流の山、その房総の自然が要求してる主張を聞こうと思う。今、ここに、房総自然博物館を設立する。房総の自然を研究し、理解し、そして、破壊されてゆく被害者としての房総の自然の代弁者、弁護者となりうる博物館として設立しようと思う。自然は、いまだに未知なるものに満ち溢れており、管理しきることはできないであろう。我々は、まず、自然に学ぼうと思う。そこの自然がどんな暮らしをしているのか、我々はなにを期待してもよいのか、そしてなによりも、なにをしてはならないのかを学ばなければならない。そこの自然の無理解の上にたつ過大な資本の要求が、すべての自然破壊の原因なのだから。」何事も事はじめは良いのですが、継続することは難しいと思いました。後継者を育てることの難しさは、歴史が示す通りです。

モースの硬度計実物

①滑石

②石膏

③方解石

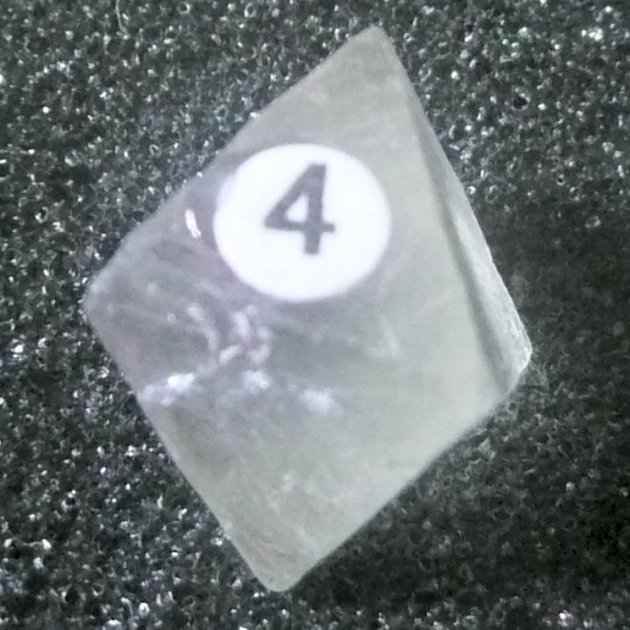

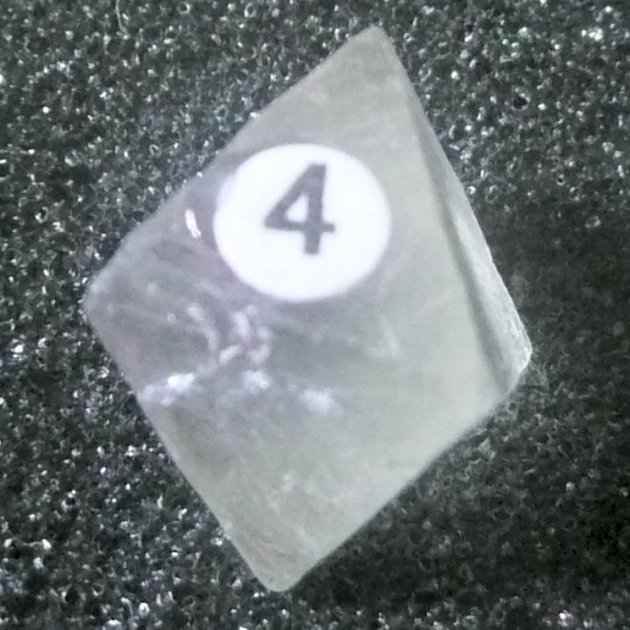

④蛍石

⑤燐灰石

⑥正長石

⑦石英

⑧トバーズ

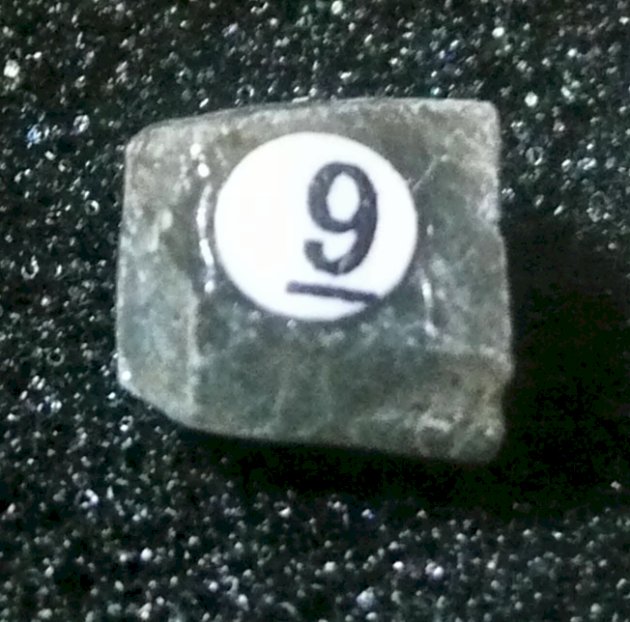

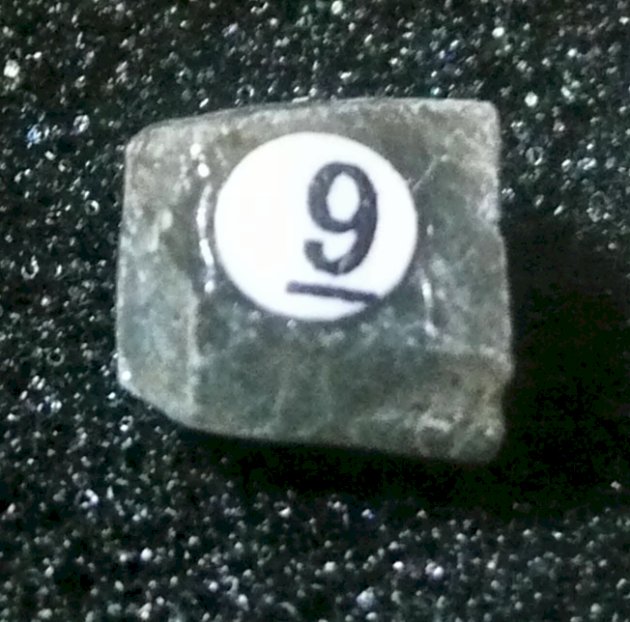

⑨コランダム

⑩ダイヤモンド

ある鉱物の硬度を測りたい場合は、これらの高度計にある鉱物でこすってみて傷がつくかどうかで硬さを判断します。硬度2の石膏と硬度3の方解石の中間であれば、2.5などと言います。爪が硬度2.5、10円玉が硬度3、鉄釘が硬度4.5、ガラスが5.5、ナイフが硬度6、ハンマーが硬度6.5、ガラス切りが硬度10なので、代用することがあります。鉱物の硬度は引っかいた時に傷がつくかどうかを比較するもので、叩いて割れるかどうかという硬さとは異なるそうです。

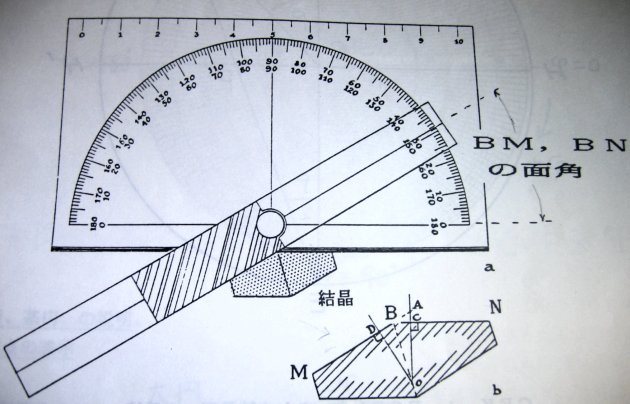

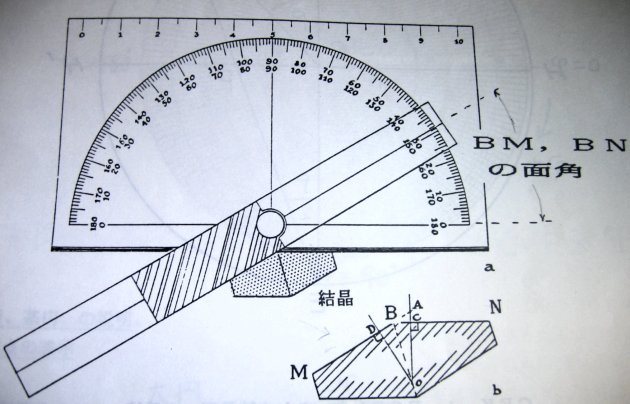

面角一定の法則

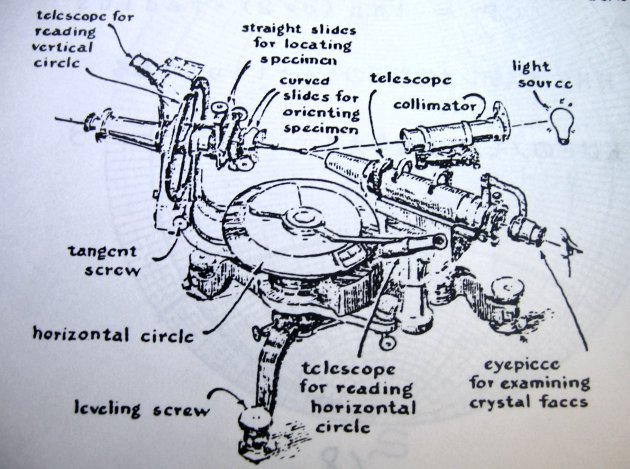

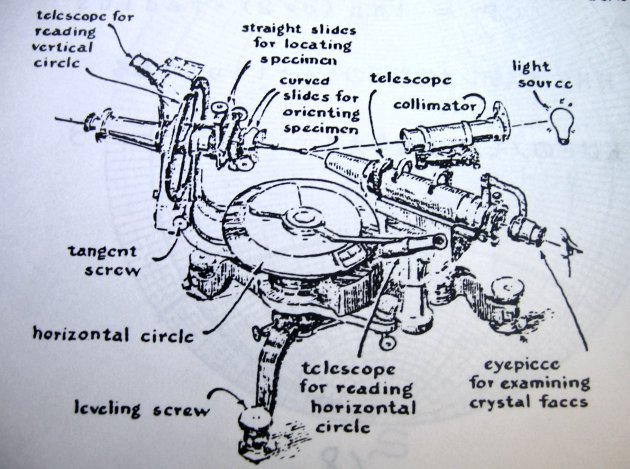

鉱物の面角を測る道具

古典鉱物学で使用されたという面角測定装置は光学システムを用いた複円測角機といわれるもので、非常に精度が高いものです。

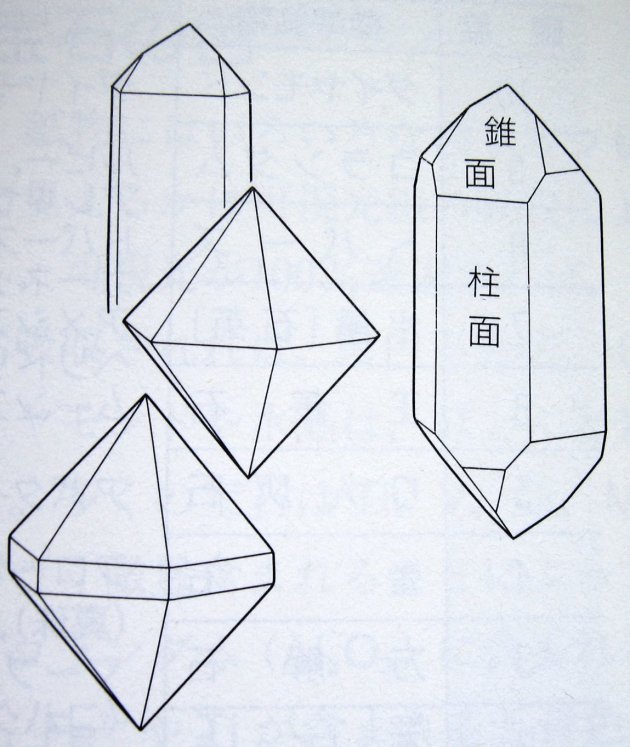

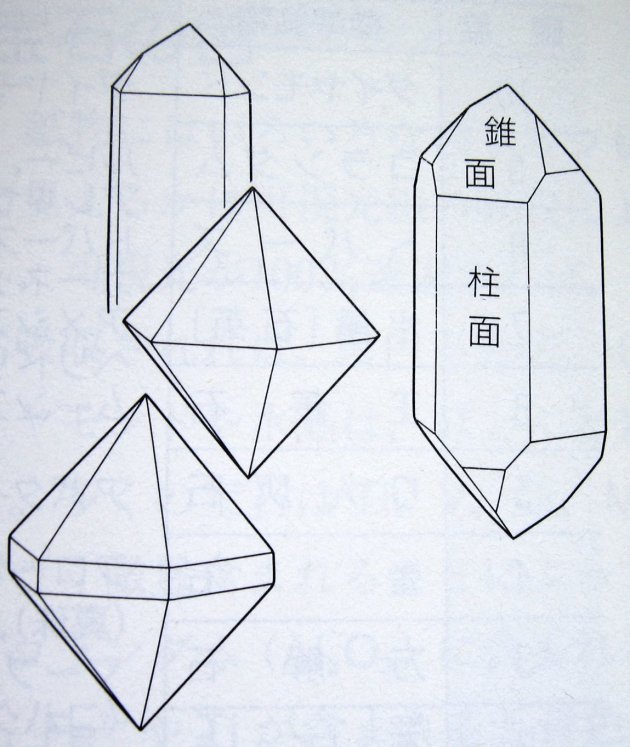

水晶の形はさまざまですが、どの水晶でも六角柱の隣り合う結晶面の間の角度は60度、柱面と錐面との角度は38度になります。この話をきちんとしていくと、結晶学という分野に入ることになり、数学的な知識を要することになります。

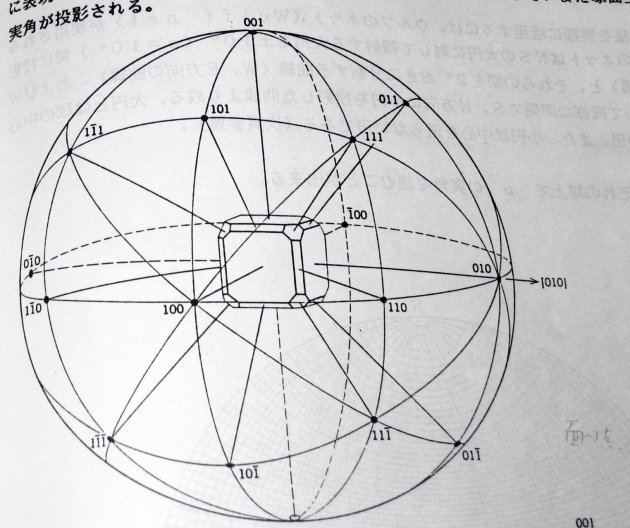

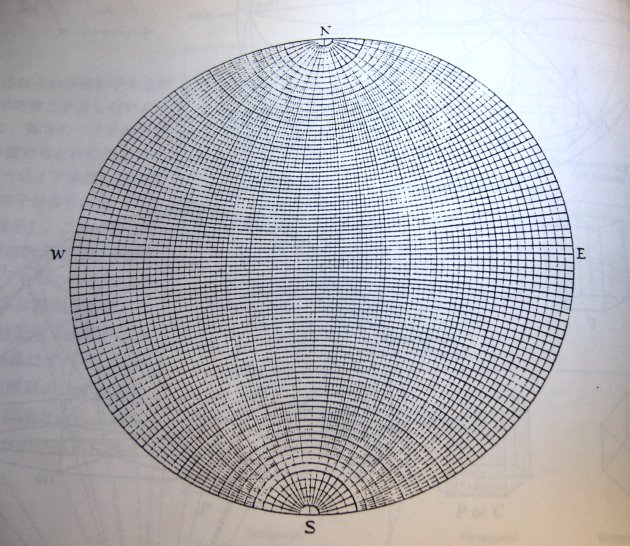

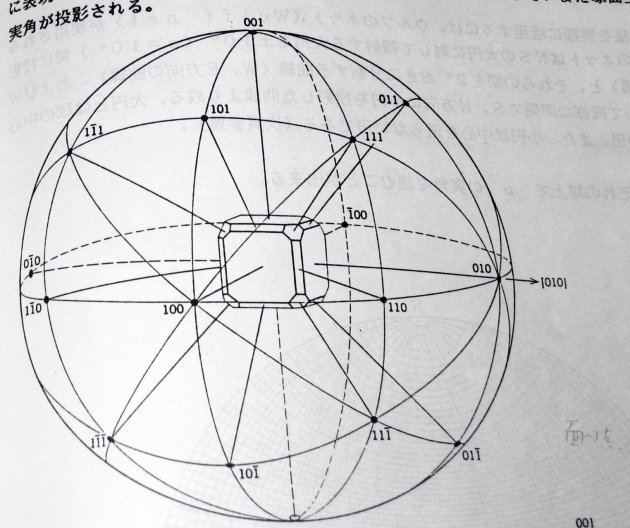

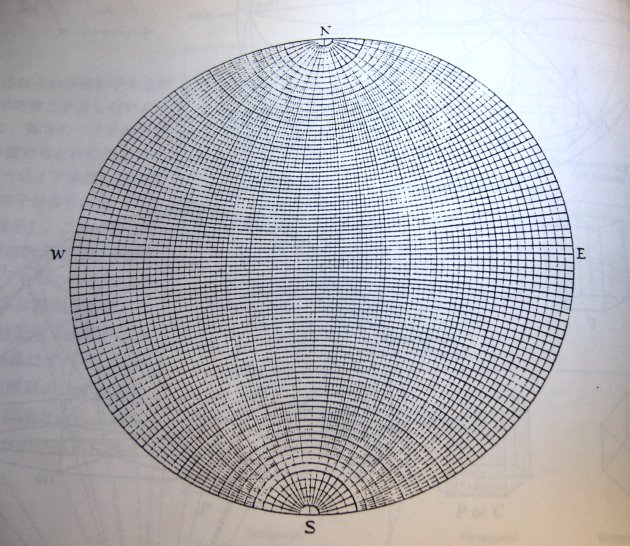

ステレオ投影とウルフネット。

ステレオ投影という手法を使うと、三次元の結晶を二次元的に表現できます。そのときウルフネットを使いますが、何か地球儀に似ています。X線結晶学につながる話になりますが、対称、回転、並進周期性、晶帯、面指数、晶帯軸、点群と空間群とだんだん難しくなります。