岩石と鉱物との違い

鉱物は「純物質」

岩石は「混合物」

です。

アーモンドチョコレートで岩石をたとえると、アーモンドとチョコレートとを個々に考えると「鉱物」一緒になってアーモンドチョコレートになると「岩石」という名前に変わります。

アーモンド入りのチョコ 岩石と似ている。

輝石安山岩中の鉱物

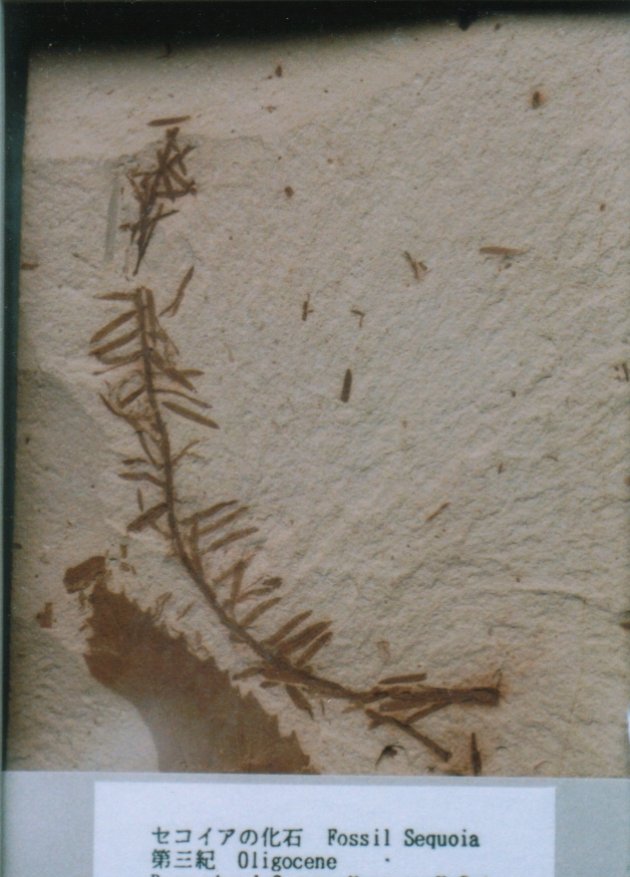

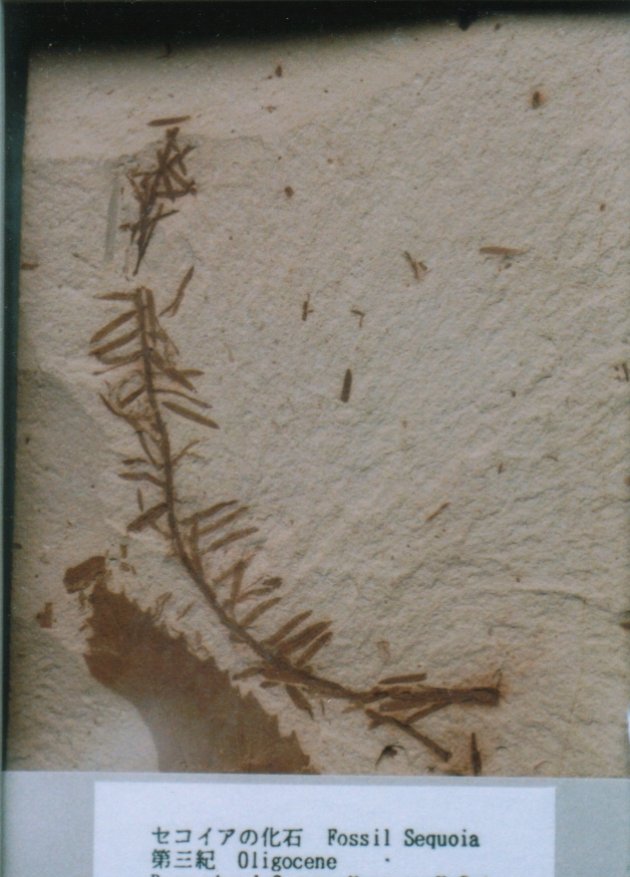

メタセコイア

アケボノスギとも言われ、生きている化石です。

これは化石のセコイアです。

メタセコイアは裸子植物です。裸子植物は雄株・雌株に分かれているので、受粉に昆虫を必要としません。木に虫が付きにくいので、街路樹に適していると言うわけです。東京金町にある水元公園では「メタセコイアの森」があり、秋になると紅葉が楽しめます。上野の動物園の中にもメタセコイアが植えてありますし、近所の小学校にもありました。結構身近な所に化石があるものですね。

ちなみにイチョウも生きている化石の一つです。

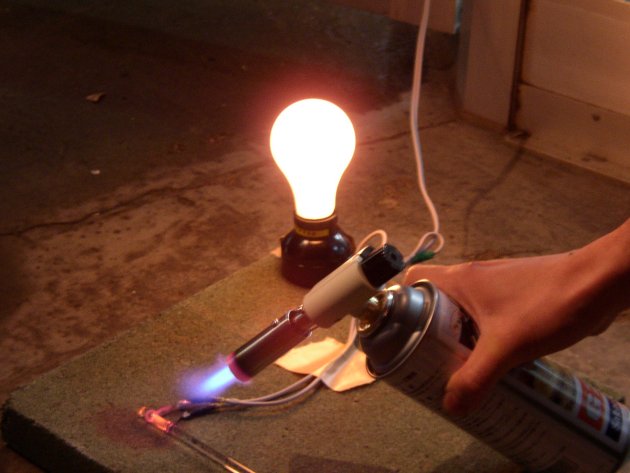

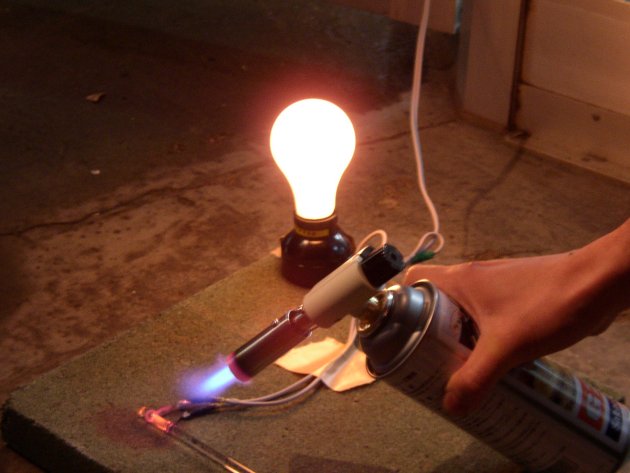

ガラス棒に電気を流す事ができます。ガラス棒に電線を撒きつけ、その間をバーナーで強熱します。すると

電球が点燈します。

これは、ガラスにナトリウムが入っているためです。ガラス中のナトリウムが動けるようになり、イオン伝導するため、ガラス間に電流が流れます。海水が電気を流すことにも通じますね。海に落雷すると、海水が伝導性を持つため危険と言われています。さて、地下で熱くなっている溶岩ですが、花崗岩などは「ナトリウムに富んで」います。日本列島の地下は花崗岩と言われているので、要するにナトリウムを含んでいる溶岩は「電気を流す」ことになります。

つい最近、栃木県方面に旅行に行ったとき「大谷石」でできた建物がありました。栃木県大谷で取れる岩石は「結晶質凝灰岩」といい、耐火性にすぐれているため、昔から建造物に使用されています。このときはコンパクトデジカメしか持ちあわせがなかったのですが、とにかく撮影しておきました。

栃木県大谷にて。凝灰岩層

凝灰岩で出来た建物(今市)

凝灰岩製のベンチ(益子)

ちなみに千葉県富津市金谷の大仏様は「角礫凝灰岩」です。江戸時代まで建築材として切り出していました。凝灰岩にもいろいろな種類があるのですね。

柱状節理

火山岩は、六角形状に、かつ柱のように割れます。日光の華厳の滝の岸壁も安山岩の柱状節理です。

ある公園にありました。

柱状節理です。

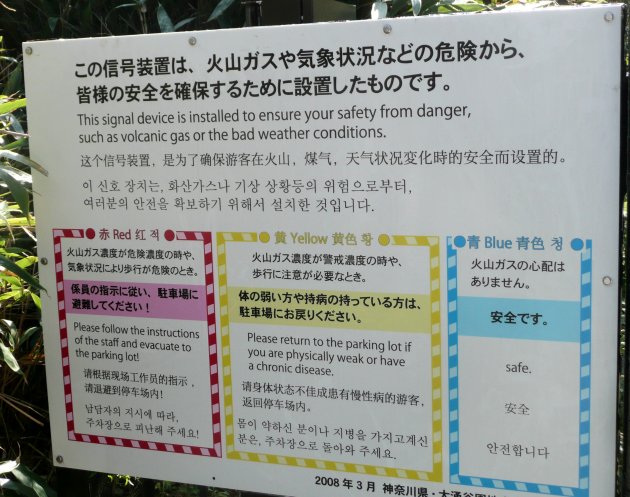

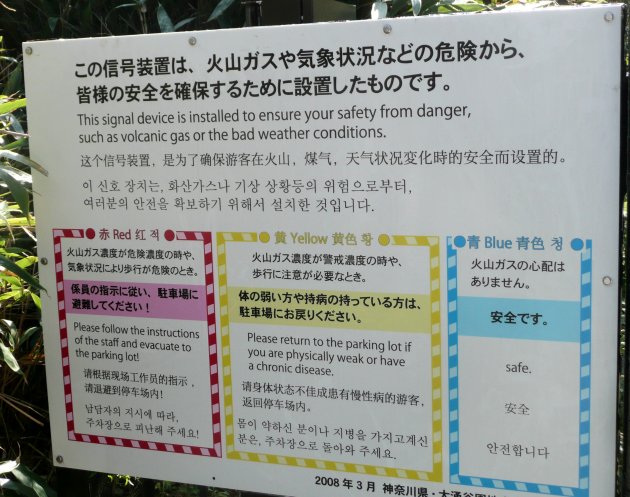

大涌谷

「大涌谷」はもともと「大地獄」と呼ばれていたそうです。明治6年、明治天皇が箱根に来られた時、地獄は良くないとのことで、現在の大涌谷という地名に改名されたそうです。

黒卵を作っている所。

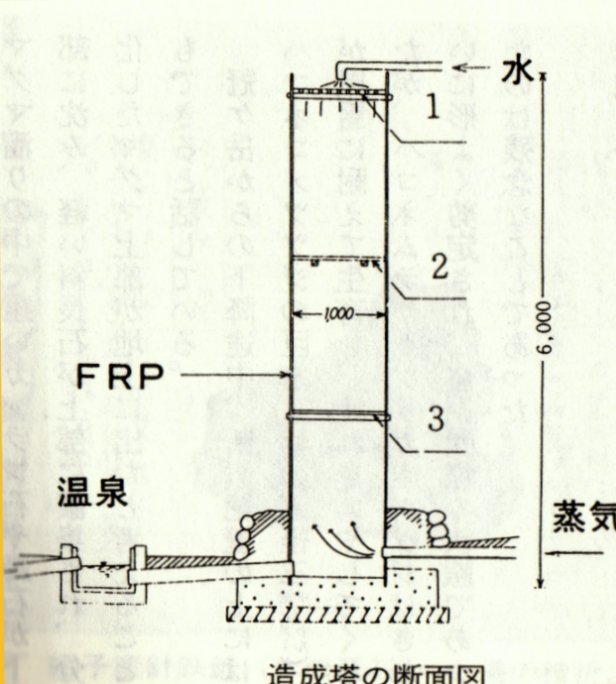

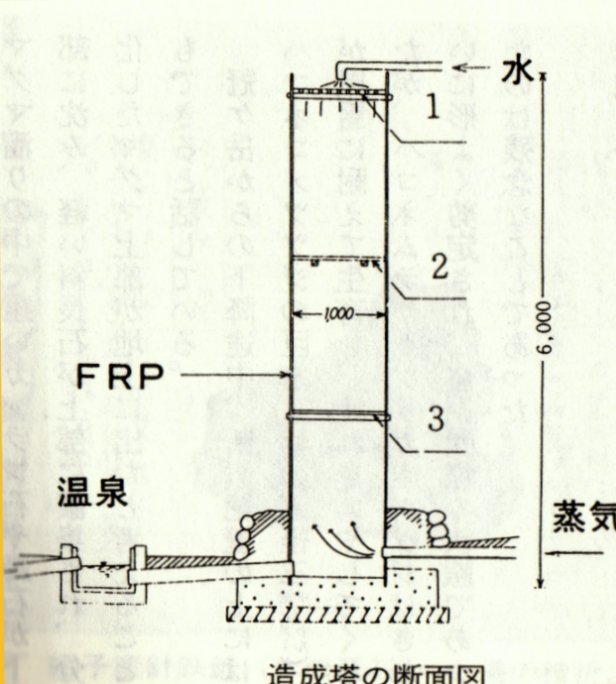

ロープーウェイから下を見下ろすと、煙が出ています。この煙は何だろう・・・・・?おっかない毒ガスかな?いいえ、心配無用。実はこれ、温泉を作っているんです。FRP(強化プラスチック)の円筒を300m〜500mまで打ち込み、上がってくる水蒸気に、上から水を混ぜています。ここで約70度のお湯を作り、仙石原や強羅に供給しているとのことです。

亜硫酸ガス

火山には亜硫酸ガスが付き物です。猛毒なので要注意です。

温泉卵が黒くなるのは、お湯の中の鉄分が卵の殻にくっつき、その鉄と硫化水素が反応して硫化鉄(黒色)になるというしくみです。

名物の「黒カレー」は、無害な炭を使っているようでした。